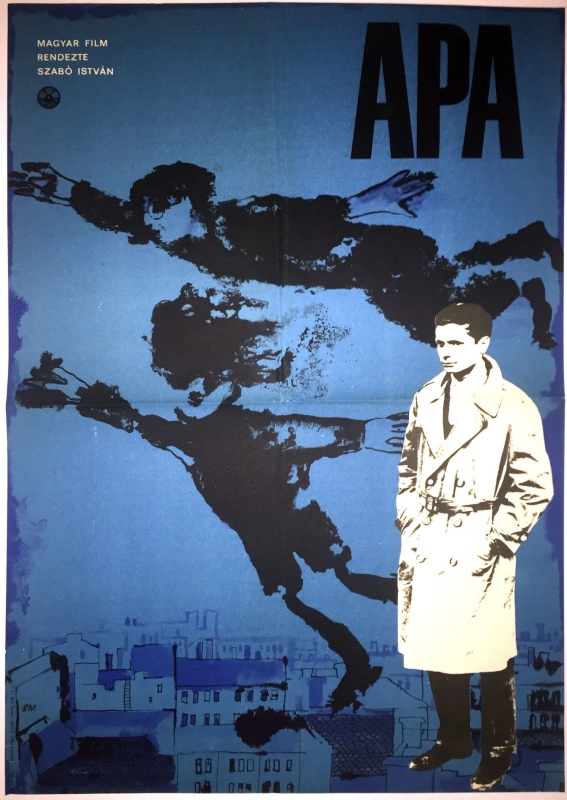

Der verklärte Blick zurück: Vaterlosigkeit und Personenkult.

Originaltitel: Apa

Alternativtitel: Vater – Tagebuch eines Glaubens (DDR)

Produktionsland: Ungarn

Veröffentlichungsjahr: 1966

Regie: István Szabó

Drehbuch: István Szabó

Montage: János Rózsa

Darsteller: András Bálint, Miklós Gábor, Dániel Erdély, Kati Sólyom, Klári Tolnay, Zsuzsa Ráthonyi

Laufzeit: 98 Minuten

Der als Halbwaise aufgewachsene Takó hat nur wenige echte Erinnerungen an seinen bei Kriegsende gefallenen Vater. So dichtet er dem Vater eine herausragende Rolle als Partisan, bedeutenden Arzt, als großer Reisender und Kriegsheld an. Diese Phantasien begleiten den Jungen nicht nur in seinen Tagträumen, er wertet mit diesen Heldengeschichten auch bei jeder Gelegenheit das eigene Ich auf: in der Schule, wo er dadurch zum Klassensprecher wird, später als junger Erwachsener bei Freundinnen und schließlich im Aufstand […]

Quelle: Wikipedia.de

Replik:

Anders als etwa in der DDR war die Zeit strenger Drehbuch-Kontrolle und Filmzensur in Ungarn nur von kurzer Dauer und beschränkte sich auf den Anfang der 1950er Jahre. Bereits Anfang der 1960er Jahre wurde mit dem Béla-Balazs-Studio ein Filmklub errichtet, der sich zunächst der theoretischen Behandlung mit dem Bildmedium Film widmen sollte, Mitte der 60er jedoch zu einem Filmproduktionsstudio umgerüstet wurde, das den Filmschaffenden große künstlerische Freiheiten im Umgang mit dem Film einräumte. Aus diesem Studio ging eine goldene Generation ungarischer Regisseure hervor, die auch als Ungarische Nouvelle Vague bezeichnet wird. Auch ein junger István Szabó gehörte zu dieser Generation und realisierte 1966 mit seinem erst zweiten Film einer der erfolgreichsten Filme Ungarns seiner Zeit. „Vater“ ist ein feinfühliges Generationsporträt, voller Witz und klugen Einfällen, das sich hochachtungsvoll an filmischen Bewegungen wie der französischen Nouvelle Vague bedient.

Nachkriegs-Vaterfiguren

Auch wenn Szabó mit Archiv-Aufnahmen des zerbombten Budapest, von Panzerparaden oder sozialistisch motivierten Massenaufläufen sein Film dezidiert als ungarischen Historienfilm aufbaut, trifft das Bild einer vaterlosen Generation doch beinahe jedes im Zweiten Weltkrieg beteiligte Land Europas. „Vater“ macht sich diese Vaterlosigkeit zum Thema, sowohl als individuell erlebtes Schicksal anhand des Protagonisten Takó als auch als kollektives Trauma. Die Vaterlosigkeit führt zu zweierlei Effekten: Zunächst die Suche nach einer Ersatzvaterfigur, die manche im starken sozialistischen Mann eines Stalins oder Mátyás Rákosis / János Kádárs (als ungarische Stalin-Bilder), andere — wie der Protagonist Takó — (auch) im Film, finden. Zum anderen definiert die Vatergeneration trotz fast vollständiger Abwesenheit den gesellschaftlichen Status der Kinder. Wer früher Faschist war und an der Macht war, wer früher adelig war und in Saus und Braus lebte, ist auf einmal gesellschaftlich geächtet. Wer zu den wenigen mutigen, antifaschistischen Partisanen gehörte, ist auf einmal ein vorbildlicher Held des gelebten Sozialismus.

POV-Shots als unzuverlässige Erinnerungen

Ein solcher Partisan soll Takós Vater laut seiner Mutter gewesen sein. Die einzige Information im ganzen Film, die diese Behauptung stützt, ist die Behauptung selbst. Wir erfahren über Takós Vater nur, dass er ein Arzt gewesen ist, auswandern wollte, aber nicht konnte sowie dass er ein guter, liebender Vater gewesen sei. In drei wiederholend vorkommenden POV-Shots, die die letzten Erinnerungen Takós an seinen Vater darstellen, zeigt Szabó bereits, dass alles, was Takó über seinen Vater äußern wird, von strengstem Subjektivismus geprägt sein wird. „Vater“ ist ein früher Vertreter des unzuverlässigen Erzählens. Die Tagträume, die Takó von seinem Vater hat, sind Wunschvorstellungen, die Takó im Stile von Filmen imaginiert. Mal im Stile eines Hitchcock-Thrillers, mal im Slapstick-Stil Charlie Chaplins, dessen „Der Große Diktator“ zu den wenigen, da politisch ungefährlichen, Filmen gehörte, die in Ungarn überhaupt an internationalem Kinoformat gezeigt wurden. Dass Kino als Ersatzvater offenbart Takó als Alter Ego von István Szabó selbst, der auch einen Arztvater hatte, welcher im Zweiten Weltkrieg ums Leben kam.

Nouvelle-Vague-Bezüge

Diese cinephile Ader durchzieht Szabós Film von vorne bis hinten. Vor allem auffällig ist sein verliebter Bezug zur französischen Nouvelle Vague. Der sich vor allem im selbstbewussten, intellektuellen Frauenbild der jüdischen Anni zeigt, die genauso direkt einem Godard-Film entstammen könnte wie die Interview-Szenen, in denen Takó ehemalige Gefährten seines Vaters über ebenjenen befragt. Und beim Motiv eines vaterlosen Jungen auf Identifikationssuche kommt jedem Filmfan natürlich sofort Truffauts „Sie küssten und sie schlugen ihn“ in den Kopf. Dass „Vater“ nicht nur eine kinematografische Zitatsammlung geworden ist, verdankt er seinem großartigen Kameramann Sándor Sára, der sich experimentierfreudig zeigt, schnelle Einstellungswechsel, spektakuläre Zooms und die Mobilität der Handkamera nutzt, um den Film optischen Anspruch zu verleihen. Zumal Sára die verschiedenen Realismusebenen zwischen Traum und Wirklichkeit ohne Farbunterschiede oder anderen beliebten Möglichkeiten des zeitgenössischen Films darstellen musste, sich daher ganz auf den Rhythmus seiner Bilder verlassen musste.

Eine lähmende restaurative Nostalgie

In einer großartigen Szene, die den Dreh eines Antinazi-Historienfilms zeigt, verdeutlicht Szabó die Identifikationslosigkeit Takós, der hier zusammen mit Anni eine Komparsenrolle einnimmt. Er soll einen Juden spielen, wirkt dazu aber zu glücklich. Fortan soll er die Rollen tauschen und einen SS-Mann mimen, für diesen wirkt er aber zu wenig brutal. Takó ist aufgrund der Ungewissheit über seine Vaterfigur politisch neutral und könnte sich jeglicher neuen Bewegung anschließen. Er wäre daher auch dem Propagandismus seiner Zeit völlig ausgeliefert, könnte er sich nicht kraft seines Verstandes allein aus dieser Bredouille herauswinden. Obwohl der Film das Aufwachsen im Sozialismus zeigt, wirft „Vater“ auch einen Blick auf die Wirkmächtigkeit faschistischer Propaganda. Wie heroisch und personenkultisch Takó seinen Vater hochstilisiert, könnte auch aus der Zeit des Nationalsozialismus entstammen. Egal, ob nun stalinistisch oder hitlerfaschistisch, was die staatgesteuerte Gehirnwäsche aus der Fantasie eines kleinen Jungens macht, stellt Szabó hier geradezu aus, wenn er sich in einer aufwendigen Massenszene seinen Vater als Führerfigur des Landes vorstellt. Diese Vaterverehrung ließe sich mit Swetlana Boym auch als restaurative Nostalgie übersetzen. Ein lähmender Blick zurück, der Takó hier daran hindert, endlich zu sich selbst zu finden.

Aufweichen von Vater-Zwang als Reifeprozess

Mit einem geradezu drastischen Zeitsprung von der Kindheit zur Spätjungend Takós wirft uns „Vater“ erzählerisch radikal in die zweite Hälfte seines Films. Das Kinderlied „Frère Jacques“ als Titelmelodie hält als Metapher für ein symbolisches Aufwachen her, das Takó durchlebt: Spätestens mit dem Zusammentreffen und dem Verlieben in die erwachsene und reflektierte Anni, beginnt Takó sein Vaterbild langsam zu hinterfragen. Anni ist, obwohl sie als Jüdin und Opfer des Faschismus gleichzeitig ein Sieger des Sozialismus ist, kritischer im Umgang mit ihrer Elterngeneration. Doch Takós Interesse an seinem Vater bleibt eine unbefriedigte Suche und so sucht er ehemalige Gefährten seines Vaters auf. Es entwickelt sich eine erwachsene, distanziertere Vorgehensweise, die das Bild des Vaters letztlich eher ernüchternd frei schält. In einem der letzten Shots schwimmt Takó wunderbar memorabel fotografiert in der Donau und wird unbemerkt von anderen Schwimmern verfolgt. Ein Aufbruch zu neuen Ufern, in dem individuelles und kollektives Interesse zusammengeht? Was aber genau diese Ufern sein werden und ob sie sicheren Halt bringen werden, bleibt ungewiss. Der Film endet schließlich mit einer letzten Zigarette vorm Grab des Vaters. Kein nostalgischer Gedanke heroischer Taten mehr. Einfach eine Zigarette.

Endlich können wir nach vorne blicken.

84%

Bildrechte aller verlinkten Grafiken: © MAFILM 3. Játékfilmstúdió

1 thought on “Father (mediumshot)”