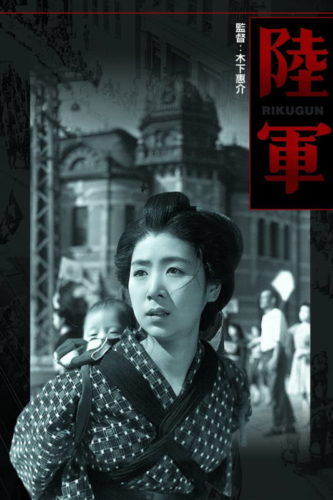

Die Mehrdeutigkeit mütterlicher Tränen.

Originaltitel: Rikugun (陸軍)

Produktionsland: Japan

Veröffentlichungsjahr: 1944

Regie: Keisuke Kinoshita

Drehbuch: Tadao Ikeda, Shohei Hino

Bildgestaltung: Yoshio Taketomi

Produktion: Kenichiro Yasuda

Montage: ???

Darsteller: Chishû Ryû, Kinuyo Tanaka, Kazumasa Hoshino, Ken Mitsuda, Ken Uehara u.A.

Laufzeit: 87 Minuten

Army tells the story of three generations of a Japanese family and their relationship with the army from the Meiji era through the Japanese invasion of Manchuria. Ryu plays the man of the middle generation, Tomohiko, and Tanaka his wife Waka. A large portion of the movie concerns Tomohiko’s and Waka’s concern that their oldest son Shintaro will be too weak to become a good soldier and their efforts to mold him into one. Other portions of the movie include Tomohiko’s own exclusion from fighting during the Russo-Japanese War due to illness, and his later indignation when a friend suggests that Japan could lose a war.

Quelle: de.wikipedia.org

Replik:

Keisuke Kinoshita ist hierzulande weitaus weniger bekannt als andere Vertreter seiner Regie-Generation wie Yasujiro Ozu, Akira Kurosawa oder Kenji Mizoguchi. Dabei ist er nicht minder stilprägend in seiner kinematografischen Handschrift als die zuvorgenannten und darüberhinaus auch insofern schon ein echter Auteur, weil sich sein reiches Werk1 immer wieder mit autobiografischen Merkmalen und politischen Kommentaren ausweist. Ein bedeutender Teil seines Werkes setzt sich dabei mit dem Krieg auseinander. Selbst ein Kind des Krieges — seine ersten drei Filme entstanden als Propaganda des Kaiserreichs — setzte sich Kinoshita nach Ende des Zweiten Weltkriegs sofort progressiv und pazifistisch mit demselben Thema auseinander. Filme wie „Twentyfour Eyes“ zeigen den verheerenden Einfluss des Krieges auf eine Generation junger Schulkinder, „A Legend Or Was It?“ setzt sich mit dem Thema Binnenflucht und Fremdenfeindlichkeit auseinander usw. Sein vierter Spielfilm „Army“, der noch zu Kriegszeiten entstand, stellt in meinen Augen einen Wendepunkt in seiner Karriere dar. Nicht nur handwerklich ist der Film ein Quantensprung gegenüber den vorherigen, sondern er lässt sich auch entgegen seiner bisherigen Rezeptionsgeschichte als Antikriegsfilm „querlesen“. Zwar zweifellos als imperiale Propaganda entstanden, befindet sich der Film in einer durchwegigen Zwischentonalität, die das kriegstreiberische Pathos nie so ganz ernstzunehmen scheint. Und ich finde, gerade einem nachweislich pazifistischen Auteur wie Keisuke Kinoshita sollte man diesen Gefallen einer wohlwollenderen Lesart unbedingt machen.

Eine Schriftrolle als anthologisches Statement

Schon früh im Film taucht eine Schriftrolle auf, die die Geschichte Japans erzählen soll und als Familienwertstück weitervererbt wird. Im Grunde parallelisiert der Film selbst dieses Objekt, indem er in den ersten dreißig Minuten munter durch die jüngere Geschichte Japans springt: Bakumatsu, sino-japanischer Krieg, russisch-japanischer Krieg usw. Dabei wird niemals die Front selbst gezeigt, sondern diese Kapitel großer historischer Umwälzungen im Schoße einer porträtierten Familienlinie erzählt. Der ist der Sohn von dem und jener von jenem und schließlich kommen wir bei der Figur Tomohiko an, der das erzählerische und motivische Zentrum von „Army“ darstellt. Am Sterbebett seines Vaters (dessen Geschichte wir auch schon verfolgen durften!) schwört sich Tomohiko, Soldat zu werden. Als junger Mann wird er im Krieg allerdings schnell krank und muss sich mit der Schande abfinden, dem Kaiserreich nicht wirklich dienlich sein zu können. Schließlichlich bekommt er zwei Söhne: Shintaro und Reizo. Der ältere Sohn Shintaro, der schließlich in den Zweiten Weltkrieg ziehen wird, kennzeichnet sich hingegen durch eine große Ängstlichkeit, die an einer Stelle auch als mädchenhaft bezeichnet wird.2 Ziemlich genau ein Drittel des Films macht diese umfangreiche Vorgeschichte Tomohikos (und seiner Väter) aus, wodurch sich „Army“ unmissverständlich als eine Anthologie japanischer Kriegs- und Mentalitätsgeschichte zu verstehen gibt.

Pazifistische Gegenlesbarkeit

Angekommen in der „Gegenwart“ des Zweiten Weltkriegs wird Tomohiko von der Ozu-Legende Chishū Ryū gemimt. Hier gewinnt der Film erst die psychologischen und tragischen Zwischentöne, die für das spätere Werk Kinoshitas und dessen Humanismus eine so tragende Rolle spielen: Tomohiko ist nämlich ganz eindeutig ein Vater, der das eigene Trauma der Unfähigkeit in seinem Sohn Shintaro nicht wiederholt sehen will. In langen Szenen sehen wir ihn mit dem Vater eines anderen jungen Mannes über den Krieg diskutieren, streiten, ja, leidenschaftlich fachsimpeln. Der verdrängte Wunsch nach eigener Geltung materialisiert sich hier in den Erwartungen der Kindesgeneration. Unter dem Deckmantel des Kriegspathos versteckt Kinoshita hier eine feine Psychologisierung der Kriegsgesellschaft und ihrer familiären Hierarchien. Das kindische Streiten der beiden Väter hat etwas unbedingt Komisches und Albernes an sich und jeder Satz des imperialen Stolzes, der den Figuren über die Lippen geht, kann man auch als Kritik am Zeitgeist gegenlesen. Zu keinem Zeitpunkt verfällt die Gesamthandlung des Films in einen propagandistischen Modus, in dem Kinoshitas erste drei Filme „Port Of Flowers“, „The Living Magoroku“ und „Jubilation Street“ noch zweifellos verhaftet waren.

Arthouse avant la lettre

Wenn man sich den modernen Arthouse ansieht, bemerkt man bestimmte Stilelemente, die vorranging sind und für das Kino der 1940er-Jahre noch völlig ungewöhnlich oder sogar undenkbar waren. Lange Einstellungen mit großer Tiefenschärfe, ein psychologisch-naturalistisches Schauspiel, Fokussierung auf alltagsbanale Tätigkeiten oder Kamerabewegungen, die nicht mit einem Dolly oder einem Kran realisiert wurden, sondern mit einer Handkamera, um z.B. kleine Aufmerksamkeitsverlagerungen von der einen zur anderen Figur darzustellen. Es ist frappierend wie viele filmhandwerkliche Eigenschaften Kinoshitas Filme mit einem Arthouse-Stil der 90er und 2000er-Jahre teilt und damit für das Kino seiner Epoche völlig aus der Zeit zu fallen scheint. In „Army“ sehen wir viele dieser Elemente in Kinoshitas Werk zum ersten Mal. Wohldurchkomponierte Einstellungen, die offensichtlich mit einer damals noch jungen Handkamera3 gedreht sein mussten, um einen einfachen Raum wie eine japanische Wohnung mit dem kompositorischen Gestus eines modernen Arthouse-Films zu durchmessen (anstatt sie etwa wie konventionell in verschiedene Auflösungsgrößen aufzuteilen und mit einem Schnitt zu verbinden). Auch die reine Geschwindigkeit des Spiels, die viel geduldiger und naturalistischer getimt ist oder die Gleichzeitigkeit von Spielhandlung mit komplexen, verschwenderischen Hintergrundhandlungen wie vorbeiziehenden Soldaten usw. sind Stilelemente, die ich in einem Film vor 1944 so noch nie so gesehen habe. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass mit Yasujiro Ozu ausgerechnet ein Filmemacher Japans Einfluss auf das europäische Kino haben sollte, der diese ganzen Elemente des Naturalismus eher nicht bedient, sondern viel modellhafter gearbeitet hat.

Wünscht das Ende des Films das Ende des Kriegs?

Den wirklich beeindruckendsten Einsatz der Handkamera hat sich Kinoshita indes für sein Ende aufgehoben:

Nachdem der Sohn Shintaro sich auf den Weg in Richtung Krieg gemacht hat, sehen wir hier seine Mutter in ihrem Garten. Dann wiederholt sie apathisch die fünf Richtlinien des japanischen Soldatentums, die bishierhin mehrfach etabliert wurden, aber nie vollständig ausgesprochen wurden, immer mit einem Schnitt abgebrochen wurden. Dass wir sie jetzt erst am Ende des Films hören ist eine dramaturgische Cleverness und gleichzeitig auch eine kluge Ambiguität, denn wir hören sie aus dem erschöpften, traurigen Mund einer Mutter und nicht aus der patriotischen Überzeugung eines Soldaten. Dann hört die Mutter die Fanfaren des Soldatenzuges in der Ferne und macht sich auf die Suche nach dem Sohn, um ihm Lebwohl zu sagen. Diese nahezu wortlose Endsequenz ist unglaubliche zehn Minuten lang (!) und beinhaltet nichts anderes als eine Mutter, die weinend einer Soldatenparade hinterherläuft, auf der Suche nach ihrem Sohn, den sie schließlich findet, dann aber doch von der Menschenmenge zurückgetrieben wird, zurückbleibt, wieder weint und schließlich mehr deutig ihre Hände faltet.4 Es ist nicht zu viel verlangt, dieses großartige Ende — das so imposant eingefangen ist, dass es Fragen aufwirft, inwiefern es möglicherweise auch dokumentarische Elemente eines tatsächlichen Soldatenzuges abbildet— es ist jedenfalls nicht zu viel verlangt, dieses Ende nicht als pathetisches Kriegspropagandatum zu lesen, sondern die Tränen einer verzweifelten Mutter so mehrdeutig zu verstehen, wie es dem Kino eines Keisuke Kinoshitas gerecht würde.

88%

Bildrechte aller verlinkten Grafiken: © Shochiku

- Kinoshita hat mehr als fünfzig Filme als Regie realisiert [↩]

- ein nicht unwesentliches Detail für einen Regisseur wie Keisuke Kinoshita, der homosexuell gewesen ist [↩]

- ironischerweise wurde deren Gebrauch für Kriegsberichterstattung während des Zweiten Weltkriegs erst wirklich zum Durchbruch verholfen [↩]

- Dieses Ende darf möglicherweise auch als Einfluss auf ein anderes berühmt gewordenes Ende der Filmgeschichte verdächtigt werden, nämlich jenes von Mikhail Kalatozovs „The Cranes Are Flying“. [↩]