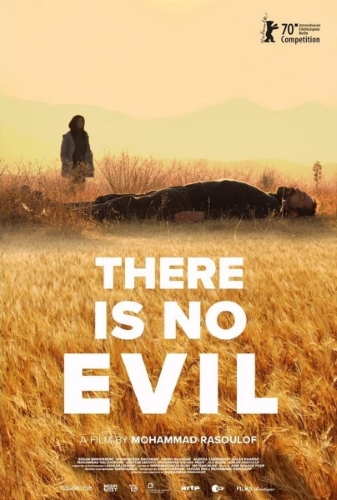

Dissidentenfilm auf Abwegen.

Originaltitel: شیطان وجود ندار (Sheytan vojud nadarad)

Alternativtitel: Doch das Böse gibt es nicht

Produktionsland: Iran

Veröffentlichungsjahr: 2020

Regie: Mohammad Rasoulof

Drehbuch: Mohammad Rasoulof

Bildgestaltung: Ashkan Ashkani

Produktion: Româniafilm

Montage: Mohammadreza Muini, Meysam Muini

Darsteller: Ehsan Mirhosseini, Shaghayegh Shourian, Kaveh Ahangar, Alireza Zareparast, Salar Khamseh, Kaveh Ebrahim, Pouya Mehri, Darya Moghbeli, Mahtab Servati, Mohammad Valizadegan, Mohammad Seddighimehr, Jila Shahi, Baran Rasoulof

Laufzeit: 150 Minuten

Every country that enforces the death penalty needs people to kill other people. Four men are put in front of an unthinkable but simple choice. Whatever they decide, it will directly or indirectly corrode themselves, their relationships, and their entire lives.

Quelle: letterboxd.com

Replik:

Es ist also wieder ein iranischer Film geworden. Zum dritten Mal in den letzten neun Jahren wurde ein Film aus dem Iran mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet. Dabei waren das durchaus drei ungleiche Filme und man muss sich deren Entwicklung ganz genau ansehen und auch hinterfragen. Denn so sehr „A Separation“ noch ein Meisterwerk weitestgehend neutraler Beobachtungsgabe war und „Taxi“ zumindest in seiner Dreistigkeit als Dissidentenfilm eine gewisse medienphilosophische Genialität hatte, ist „There Is No Evil“ von Mohammad Rasoluf in allererste Linie eines: ein verdammt biederer Film, der diese Auszeichung als Film eigentlich in keinster Weise verdient hat. Sowohl die Berlinale als politische Schaubühne als auch der iranische Dissidentenfilm tut sich mit dieser Entwicklung keinen Gefallen, wenn die „Schwierigkeit der Entstehung eines Films“ in Zukunft intellektuell-lauwarme und vor Pathos triefende Plädoyers für das ohnehin schon Gewusste und Gemeinte rechtfertigen soll.

Status Quo des iranischen Dissidentenfilms

Mohammad Rasoulof ist eigentlich ein talentierter Regisseur. Schon vor seinem Un-Certain-Regard-Gewinner „A Man Of Integrity“ hat er mit „Manuscripts Don’t Burn“ einen vielschichtigen und angesichts seiner Entstehung wirklich fantastisch inszenierten Politthriller gedreht. Mit „The White Meadows“, auch einen politischen Film, allerdings eine Allegorie in einer völlig fiktiven Salzwelt angesiedelt und in wunderschöne Analog-Fotografie gehüllt. Ich möchte das voranstellen, weil ich Mohammad Rasoulof eigentlich schätze und im Vorfeld sogar stolz war, dass die Berlinale diesen Mann zu seinem ersten Wettbewerbsbeitrag in einem der großen A-Filmfestivals verhielf. Umso tragischer ist es nun, dass sein absoluter Durchbruch nun ein Film sein könnte, der nichts mehr von hoher Kunstfertigkeit oder feinen (politischen) Zwischentönen hat. Sondern ein ziemlich auf Deutlichkeit und klare Töne gebürsteter Film ist, der wie ein vereinfachtes Lehrseminar für westliche Zuschauer wirkt.

„There Is No Evil“ ist eine in vier Episoden geteilte Abhandlung über die Todesstrafenpraxis im Iran. Jede der vier Episoden beschäftigt sich auf unterschiedliche, aber (wie wir sehen werden) gleichzeitig auch sehr ähnliche Weise mit dem Thema Todesstrafe. Rasoulof hat aufgrund eines Arbeitsverbots vier verschiedenen Kurzfilme unter verschiedenen Regienamen anmelden lassen, weil bei Kurzfilmen die Kontrollen durchlässiger sind als bei Spielfilmprojekten. Letztendlich ist „There Is No Evil“ aber auch nicht viel mehr als eben das: eine Kompilation von Kurzfilmen. Interessanterweise sind tatsächlich die Regie- und Bild-Stile der Episoden unterschiedlicher als ihre inhaltliche Stoßrichtungen. Wofür man dem Iraner Respekt zollen könnte, würde denn die Qualität der einzelnen Beiträge stimmen. Darüber hinaus gibt es bestenfalls marginale intertextuelle Bezüge zwischen den Episoden. Motivisch, narrativ und intellektuell fängt die Gesamtkomposition dieser vier Strophen nie wirklich zu schwingen an. Der Film wirkt tatsächlich wie eine Screening-Auswahl eines Jugendkurzfilmfestivals zum Thema Menschenrechte oder eine Werbekampagne von Amnesty International, die sich ungefähr genausowenig schwer damit tut, so etwas wie erwachsene Dialektik zuzulassen. Ich rede nicht davon, eine befürwortende Position zur Todesstrafe antithetisch einzubinden, nichts läge mir ferner. Ich rede davon, sich der Praxis des Töten mit einem genaueren Blick für das Menschliche zu nähern, als es eine aufs Auge gedrückte Pointe (erste Episode), alberne jugendliche Genre-Dramaturgie (zweite Episode) oder Seifenoper-Sentiment (die letzten beiden Episoden) das tut. Ein Film über die Banalität des Bösen muss sich immer für das genuin Menschliche interessieren; warum tun Menschen einander so etwas an? Hier hingegen haben wir ein Zusammenwürfnis formeller Stile, die allesamt nicht besonders gut beherrscht sind und sowohl im Einzelnen wie auch im Zusammenspiel, als unreife, laut-pöbelnde, mythisierende und im schlimmsten Fall schlicht unpassend sentimentale Plattitüden erweisen.

Das Recht auf moralische Unversehrtheit (Spoiler)

Um sich kritisch mit „There Is No Evil“ auseinanderzusetzen, bedarf es einem nicht spoiler-freien Einblick in die jeweiligen Episoden und ihrer Inhalte. Die erste Episode von „There Is No Evil“ ist noch ein nicht besonders subtiler, aber grundsolide inszenierter Kurzfilm. Hier verfolgen wir 30 Minuten lang eine iranische Familie, bis sich dann in der Pointe der dicke Familienvater als Henker erweist, der sich routiniert einen Kaffee macht, ehe er die Kontrollknöpfe zum automatisierten Töten drückt. Als Kurzfilmdramaturgie ist das noch womöglich die effektivste Weise sich der Banalität des Bösen zu nähern, wenn auch der effekthascherischen Pointe immer schon inhärent ist, die Form des Banalen nicht zu treffen. Sie ist per se anti-banal. Interessanter wäre es wohl gewesen, würde der Film nach seinem bitterbösen Ende einfach wieder mit den Alltagsbelangen der Familie weitergehen. Dafür hätte Rasoulof diese Episode länger, vielleicht auch neunzig Minuten lang gestalten müssen. Er hätte einen anderen Film machen müssen, aber einen besseren Film machen können. Denn was „There Is No Evil“ neben seiner nicht-vorhandenen Wechselwirkung zwischen den Episoden scheitern lässt, ist, dass er mit jeder seiner vier Episoden kontinuierlich schlechter wird. Die zweite Episode, in der ein Wehrpflichtiger, der vor der Teilnahme an einer Hinrichtung mit allen Mitteln fliehen will und dazu erst aus einem Gefängnis und dann aus dem ganzen Land flieht, ist unglaubwürdiger Mumpitz. Vielleicht will sie das aber auch sein, schließlich endet sie noch viel jugendlicher als sie angefangen hat, mit dem fröhlich-frechen Singen der Partisan-Hymne „Bella Ciao“. Ich weiß nicht, ob man sich anhand dieses eindeutig plattgemeinten Statement-Charakters überhaupt darüber unterhalten muss, ob hier nicht unfreiwillig ein blinder Fleck westlicher Aufklärung repetiert wird, wenn bewaffneter Widerstand gegen ein unmenschliches System besungen wird, in dessem Kern aber das individuelle Recht auf moralische Unversehrtheit steht. Der Wehrpflichtige rettet hier ja niemanden, außer seine eigene Moral (und nimmt dabei unter Umständen sogar die Verletzung oder Tötung anderer in Kauf). Aber sei’s drum. Diese Episode ist juveniles Pathos; nicht mehr, nicht weniger.

Nichts Richtiges im Falschen (Spoiler)

Über die letzten beiden Episoden ist eine unzynische Auseinandersetzung gar nicht so einfach, da sie schlichtweg Kitsch sind. Episode drei belästigt uns mit dem Soldaten Javad, der zu seiner Verlobten aufs Land für einen Wehrdiensturlaub zurückkommt und dort nach und nach erfahren muss, dass er bei der Hinrichtung eines guten Freundes der Familie geholfen hat. Ein großer, weinerlicher Gewissenskonflikt entbrennt in ihm, gehüllt in symbolistische Kamera-Emphasen. Auch hier ist die Auseinandersetzung mit der Praxis der Todesstrafe in eine intellektuell überschaubare ABC-Kausalität gesteckt, das auf ein Höchstmaß an Traurigkeit in einem unmündigen, westlichen Publikum abzielt. Weiters ist es auch sicherlich nicht hilfreich für das Gelingen der Episode, dass der Soldat Javad — von seinem dunklen Geheimnis des Tötens abgesehen — auch alles andere als eine sympathische, geschweige denn liebenswerte Figur ist.

Unterboten wird das alles dann aber noch von der letzten Episode. Hier besucht die in Deutschland aufgewachsene Nichte Darya (gespielt von Mohammad Rasoulofs eigener Tochter) ihren Onkel Bahram im Iran und findet heraus, dass der ihr eigentlicher leiblicher Vater ist. Die ruhigen Bilder, die sich vor den Größen des iranischen Kinos wie Kiarostami verbeugen, stehen hier in einem Gegensatz zu der effekthascherischen Seifenoper auf Dialogebene. Da ist die erwachsene Tochter dann himmelhochjauchzend von dem Verhalten des Vaters verletzt, dass er die Vaterschaft verheimlicht hat, anstatt Mitleid mit ihm zu haben, dass er bald sterben wird, was sie ja auch erst seit kurzem weiß. Das ist weder psychologisch redlich, noch macht es die Figur sympathischer. Sicherlich ist es auch nicht gerade hilfreich, dass Rasoulofs Tochter keine besonders talentierte Schauspielerin ist. Der Film braucht jedenfalls die künstliche Konfliktivität der Dialoge um eine unnötig komplexe Backstory zu erzählen. Es ist recht kompliziert, warum wer jetzt die Tochter von wem ist und wer auf der Flucht nach Deutschland gestorben ist, es hat jedenfalls wenig mit der Todesstrafe zu tun. Eigentlich. Denn Rasoulof schlägt hier noch fleißig Haken, um seine Seifenoper irgendwie mit seinem Ethik-Seminar kurzzuschließen. Ein VFX-Fuchs als Konnex zu einer (Un)Moral der Natur beschließt den Film dann noch hochtrabend symbolistisch. Adorno hat einmal über das Leben im Faschismus geschrieben, es gäbe nichts Richtiges im Falschen. Da sich Rasoulofs Film als Paraphrase zu diesem Adorno-Zitat in Stellung bringen will, ergänze ich bezüglich einer Ethik der filmischen Mittel: Es gibt auch nichts Menschliches im Kitsch.

37%

Bildrechte aller verlinkten Grafiken: © Cosmopol Film / Europe Media Nest / Filminiran

1 thought on “There Is No Evil (quickshot)”