Status Heist oder: Widerspenstigkeit als Klassenperspektive.

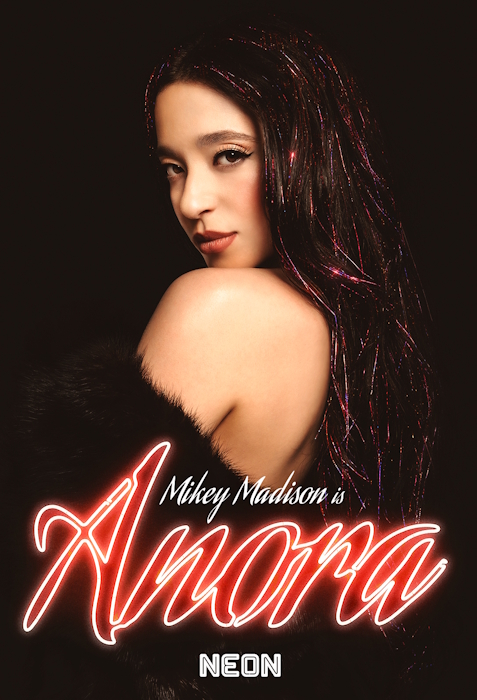

Originaltitel: Anora

Produktionsland: USA

Veröffentlichungsjahr: 2024

Regie: Sean Baker

Drehbuch: Sean Baker

Bildgestaltung: Drew Daniels

Produktion: Sean Baker, Samantha Quan, Alex Coco, Kevin Turen, et al.

Montage: Sean Baker

Darsteller: Mikey Madison, Mark Eydelshteyn, Yura Borisov, Karren Karagulian, Vache Tovmasyan, Melik Zekalyan, Roman Karimov u.a.

Laufzeit: 139 Minuten

Die Stripperin Anora (Mikey Madison) lebt in Brooklyn und schlägt sich mit Gelegenheitsjobs durchs Leben. Als sie den Sohn eines russischen Oligarchen kennenlernt, scheint sich für sie eine märchenhafte Chance aufzutun: Luxus, Reisen und ein Leben fern der Armut. Doch die Familie ihres neuen Liebhabers betrachtet die Verbindung als Bedrohung für ihr Ansehen. Zwischen Partynächten, schnellen Hochzeiten und gnadenlosen Machtkämpfen muss Anora herausfinden, wie viel von ihrem Traum Bestand hat – und welchen Preis sie für ihre Freiheit zu zahlen bereit ist.

Quelle: Presseheft / Festivalprogramm

Replik:

(Anmerkung: der Artikel wurde seit seiner Veröffentlichtung am 30.10.2024 mehrere Male aktualisiert und ergänzt)

1. Einleitung

Sean Bakers konnte mit „Anora“ die Goldene Palme in Cannes gewinnen, Monate später erfolgte ein beachtlicher Oscar-Run als Außenseiter. Allgemein wurde der Siegeszug von „Anora“ als ein Triumph für das Indie-Kino gesehen, viel mehr als seine filmhistorischen soll uns aber hier seine politischen, bzw. sozialistischen Potenziale interessieren. Mit seiner Erzählung über eine New-Yorker Sex-Arbeiterin, die es ausnahmsweise wirklich mal nur auf das liebe Geld ihres Ehemannes abgesehen hat, findet Baker eine brillante Prämisse, um eine moderne Klassengesellschaft plastisch und mit soziologischer Hochpräzision dem Publikum vorzuführen. Mehr noch: Weil „Anora“ mit seiner Genre-Dekonstruktion der romantischen Komödie seine Prämisse in einer niederschwelligen Komödienform erzählt, ist „Anora“ zudem durchaus auch ein Film der Massen, also mit seinem agitativen Potenzial milieuübergreifend adressabel und somit ein wahrlich sozialistischer Film in jeglicher Hinsicht. Dazu möchte ich — nach einem kurzen und notwendigerweise verkürzten Diskurs über das, was ein modernes sozialistisches Kino heutzutage sein kann oder sollte — den Film in eine Geschichte des Liebesfilms und der Liebeskomödie (RomCom) einordnen und ihn en detail dem Film gegenüberstellen, dessen Neuerfindung oder Persiflage er allgemein gilt: Nämlich gegenüber „Pretty Woman“ (Garry Marshall, 1990). Und auch die feministischen Einwände, die dem Film bisweilen mit Hinweis auf seinen male gaze und eine unverhältnismäßige Sexualisierung attackierten, sollen in diesem Artikel begegnet werden.

2. Sean Bakers Kino zwischen Sozialrealismus und Überschreitung

Sean Bakers Filme operieren im Spannungsfeld zwischen sozialem Realismus und stilistischer, wie erzählerischer Überschreitung, die seine Filme häufig zur Komödie hin ausrichten, ohne diese jemals wirklich vollständig nach Genre-Konventionen zu bespielen. Die Komik seiner Filme ergibt sich aus einer sozialrealistischen Beobachtungsgabe, sowie der Zuspitzung seiner Konflikte, die im Kern wiederum auf soziologische Befunde hinweisen. So sind zum Beispiel seine prima facie reinsten Komödien „Tangerine“ und „Red Rocket“ nicht nur in sozial deprivierten Milieus gelegen, sie verweisen in ihrer Prämisse auch auf produktive Gesellschaftsbeobachtungen, etwa in „Red Rocket“ auf einen Vergleich des weißen Mannes mit einem herumstreunernden Hund. Filmwissenschaftlich betrachtet greift Baker auf Strategien des Neorealismus zurück: Drehorte im öffentlichen Raum, LaiendarstellerInnen, lange Beobachtungen des Alltags. Gleichwohl gibt es bei Baker immer auch ein über die Form gedachtes Überschreiten des Realismus. So ist etwa „Tangerine“ mit einem iPhone gedreht, womit er etablierte Bildformen des Realismus verlässt und sich ästhetisch mit der ultramobilen Lebensrealität seiner dargestellten Transgender-Sexarbeiterinnen kurzschließt. Soziologisch gesehen ist Bakers Kino eine Untersuchung der prekären Zonen der US-amerikanischen Gesellschaft. Seine Protagonistinnen bewegen sich in sozialen Randlagen: Sexarbeiterinnen („Anora“) Arbeitsmigrantinnen („Take Out“), Bewohner von Nicht-Orten („Red Rocket“, „Florida Project“) oder (ehemalige) Pornodarsteller („Starlet“, „Red Rocket“). Diese Figuren sind nicht bloß Objekte des Mitleids, sondern AkteurInnen mit Würde, Humor und Überlebensstrategien. Baker macht sichtbar, wie ökonomische Ungleichheit, Ausgrenzung und neoliberale Strukturen in den Körpern und Biographien der Menschen sedimentieren. Gleichzeitig verweigert er eine rein dokumentarische oder moralische Haltung. Stattdessen oszillieren seine Filme zwischen Tragik und Komik, zwischen schonungsloser Härte und poetischen Momenten der Solidarität. Filmisch und soziologisch entsteht dadurch eine doppelte Bewegung: Einerseits enthüllt Baker die unsichtbaren Ränder der Gesellschaft, andererseits feiert er die Vitalität derer, die darin leben. Sein Kino lässt sich somit als eine Art „ästhetische Ethnographie“ begreifen, die soziale Realität nicht nur abbildet, sondern in eine sinnliche Erfahrung übersetzt, ohne dabei Welt nur durch das „Innen“ seiner Hauptfigur erklären zu können oder didaktisch vorzugehen, wie es allzu oft im identitätspolitischen Kino der Gegenwart der Fall ist (siehe: Kapitel 2). Zudem eröffnet die lustvolle Überschreitung einer sozialrealistischen Nüchternheit durch ungewöhnliche erzählerische Setzungen und Übertreibungen eine potenzielle Publikumswirksamkeit, die größere Zielgruppen ein- und erschließt und damit auch potenziell milieuübergreifend ist. Damit soll sich das nächste Kapitel näher beschäftigen.

3. Sozialistisches Kino der Gegenwart?

Der Diskurs über ein sozialistisches, revolutionäres bzw. linkes Kino1 ist ungefähr genauso alt wie das Medium Film selbst. Eine Unterscheidung der jeweiligen Begriffe kann im Rahmen dieses Artikels ebenso wenig erschöpfend vorgenommen werden, wie eine lückenlose Systematisierung auch nur einer der Begriffe. Daher werde ich mich darauf beschränken, zunächst einige filmische Bewegungen und Theorien erörternd gegenüberzustellen, um dann davon ausgehend eine eigene Vorstellung eines modernen sozialistischen Kinobegriffs herauszuarbeiten, an dem ich dann den Film „Anora“ messen lassen möchte. Nichtsdestotrotz muss ich darauf hinweisen, dass die komplexe und vielschichtige Geschichte des Sozialismus zwischen historischen Staatsideologien und intellektuellen Utopien sich schwerlich in der Kürze eines Artikels auf eine (vermeintliche ideale) Haltung des Filmemachens überziehen lässt. Meine Vorschläge hierzu wollen sich also ausdrücklich lediglich als Denkanstöße verstanden wissen.

3.1. Historisches Kino von links

Ein Kino, das man vollständig oder teilweise als „sozialistisch“ bezeichnen könnte, reicht vom frühen sowjetischen Revolutionsfilm der 1920er Jahre, über einen „sozialistischen Realismus“ realsozialistischer Gesellschaften (Sowjetunion, DDR, Tschechoslowakei usw.) über (zumeist) westliche intellektuelle Bestrebungen des 20. Jahrhunderts, eine (vermeintlich) bürgerliche Ästhetik abzulösen, bis hin zum Gegenwartskino, dessen identitätspolitischer Einschlag sich ebenfalls für gemeinhin als links versteht. Insbesondere dann, wenn man die Arbeiterklasse als „revolutionäre Keimzelle“ und somit als das zentrale Zielpublikum dieses „Kinos von links“ versteht, verhält sich die Filmtheorie zum Publikum wie streitende Eltern gegenüber dem Kind, das seine Bedürfnisse selbst noch gar nicht artikulieren kann. Das betrifft vor allem die Frage nach einer „bürgerlichen Ästhetik“ und ihrer Abschaffung. So wurden z.B. in den 1960er und 1970er Jahren unter westlichen Filmschaffenden wie Jean-Luc Godard einige Versuche einer formalästhetischen Avantgarde unternommen, die sich selbst als revolutionär begriffen oder von begleitenden TheoretikerInnen als solche befunden wurden. Allein schon die reine Rezeptionsgeschichte etwa der wohl radikalsten Avantgarde, der „Gruppe Dziga Vertov“, zeigt jedoch, dass diese Filme bis heute praktisch ausschließlich von VertreterInnen einer bürgerlich-akademischen Klasse überhaupt rezipiert wurden und damit de facto unmöglich als sozialistisches Kino in seiner idealen Form gelten kann. Wenn man also eine Zugänglichkeit als zentralen Glaubenssatz eines legitimen filmischen Ansatz von links gelten lässt, so ist im Bereich der Filmgeschichte, die sich selbst dezidiert als marxistisch deklariert hat, wohl am ehesten noch der sozialistische Realismus ein echtes linkes Kino. Ein massenwirksames und milieuübergreifendes Kino also, das in realsozialistischen Gesellschaften wie der Sowjetunion, der DDR oder Polen sozialistische Gesellschaftsideale mit einer niederschwelligen Erzählweise verbunden hat und damit ironischerweise ästhetisch durchaus nah an einem etablierten Realismus gelagert war, wie er von Linksintellektuellen im Westen häufig als „bourgeoises Formgefäß“2 o.Ä. kritisiert wurde. Filme also, wie z.B. die von Frank Beyer und Konrad Wolf in der DDR, Marlen Khutsiev in der UDSSR usw.

3.2 Gegenwärtige Tendenzen im linken Kino

Im Gegenwartskino findet sich ein deutlicher Einschlag identitätspolitischer Ideologeme, die wieder einmal häufig mit bürgerlich-akademischen Narrativen verbunden sind und/oder sich überhaupt nur in Lektüremodi entschlüsseln lassen, die eine entsprechende Geschmacks- und Kenntnisbildung voraussetzen. Anschließend an eine berühmt gewordene Kontroverse von Nancy Fraser und Axel Honneth3 gesagt, neigen viele dieser Filme zudem, materielle Unterprivilegiertheit rein als Phänomen fehlender gesellschaftlicher Anerkennung zu verstehen und somit eine echte Politik der Umverteilung aus den Augen zu verlieren. Gleichzeitig ist im gegenwärtigen Genre-Kino, wozu auch vermehrt der kommerzielle Mainstream gehört4 , ein deutlicher Trend zu einem Quasi-Genre erkennbar, dass man als „Eat The Rich“ bezeichnen könnte. Diese Filme und Serien hantieren in der Regel in überhöhten Erzählformen einen plakativen Gegensatz von guten Unterschichts- bzw. Mittelschichtsvertreterinnen und bösen Vertretern einer moralisch verkommenen und gierigen Wirtschaftselite. Nicht selten ist Gewalt ein Mittel zur Wahl, um diese Gegenüberstellung schließlich dramatisch aufzulösen. Hieran lassen sich natürlich, platt ausgedrückt, auch marxistische Gedanken anbinden, insofern Klassendifferenzen plastisch dar und in Kampfformation gestellt werden, allerdings verballhornt die überhöhte Darstellung die „Reichen“ nicht selten zu einer reinen Karikatur, die so unwirklich scheint, dass eine wahre Veränderung der Verhältnisse außerhalb des jeweiligen filmischen Gedankenspiels keine echte Option zu werden scheint. Ebenso werden arme Menschen häufig stereotyp dargestellt, sodass eine Identifikation erschwert wird und häufig aus einem normalisierten Mittelschichts-Gaze operiert wird.5 Beispiele wären „The Menu“, „White Lotus“ oder „Triangle Of Sadness“. Diese Arbeiten haben daher kein kollektiv agitatives Potenzial, sondern höchstens vielleicht ein ungesteuertes Restpotenzial des individuellen Trittbrettfahrertums. Selten bis nie stellen diese Filme und Serien zudem explizit oder implizit die Systemfrage unter sozialistischen Vorzeichen.

3.3. Vorschlag eines neu-sozialistischen Realismus im Anschluss an den historischen sozialistischen Realismus

Ich möchte also an dieser Stelle eher Filme für einen neu-sozialistischen Filmbegriff vorschlagen, die sich auf der einen Seite gegenüber dem identitätspolitischen Kino eher materialistisch im Sinne filmrhetorischer Umverteilungsforderungen lesen lassen, einen eher gesamtgesellschaftlichen, kollektiven, statt singularisierenden und identitätsbildenden Rahmen schaffen und auf der anderen Seite, allgemein erkennbar von einer gerechteren sozialen Wirklichkeit unter Vorzeichen der Solidarität und des Gleichheitsprinzips träumen. Wohl nicht zuletzt, weil vom identitätspolitischen Kino häufig vernachlässigt oder sogar offen verachtet6, stellt für mich zudem die authentische und agitative Darstellung von sozialer Herkunft und Klasse einen Kernaspekt eines solchen Kinos dar. Deswegen schlage ich einen Begriff des neo-sozialistischen Kinos vor, wie er sich identitätspolitischen Reflexen, eine Gruppe von Menschen gegenüber einer anderen zu vertreten, verwehrt, um soziale Gemeinsamkeiten von Marginalisierung durch Klasse und Verteilungsungerechtigkeiten sichtbar zu machen.7 Hierzu zählen zum Beispiel Filme, die solidarisch ein marginalisiertes Milieu erzählen oder innerhalb einer Erzählung glaubwürdig Markierungen sozialer Klasse anwenden, um soziale Ungleichheit systematisch sichtbar zu machen. Selbstverständlich gehören Progressionsbestreben im Bereich von Race, Geschlecht, Sexualität, Religion usw. ebenso zu den linken Kämpfen. An Nancy Frasers Diktum anknüpfend, Umverteilung als eine eigene Kategorie gegenüber der Anerkennung – und nicht Umverteilung als Ausdruck der Anerkennung wie bei Honneth – politisch zu führen, schlage ich aber für meinen neo-sozialistischen Filmbegriff vor, diese müssten in einem Klassenkampf mitgefochten, statt identitätspolitisch singularisiert werden.8 Filme, mit identitätspolitischen Anliegen haben eine gewisse Neigung dazu, ihr progressives Anliegen über eine Hauptfigur zu führen und die sie-umgebende Welt quasi nur aus ihrer Wahrnehmungssphäre zu konjugieren, um etwa Diskriminierungserfahrungen o.Ä. empathisch nachempfindbar zu machen. Dies erfolgt aber dann naheliegenderweise auf Kosten einer potenziellen Außenansicht der Figur (bzw. mehrerer) Figuren und um makrosoziologische Erkenntnisse zutage zu führen, um wirklich im marxistischen Sinne die Systemfrage stellen zu können, bedarf es genau eine solche „äußere“ Perspektive, die sich aus einer reinen Hauptfigurengefühligkeit heraus begibt, was z.B. durch ein freskenhaftes, episches Erzählen oder — wie im Falle von „Anora“ — durch den Einsatz von gleichberechtigter Haltung gegenüber allen Figuren gelingen kann. Diese Haltung fällt im Falle von „Anora“, wie wir sehen werden, in einer für Sean Baker typischen Mehrfachadressierung aus knallhartem Milieu-Realismus und feinen Ironien auf Ebenen der dramatischen Gestaltung aus, kann aber natürlich einem, wie von mir vorgeschlagenen sozialistischen Kino durch ganz unterschiedliche Formspiele eine solche gleichberechtigende „äußere“ Ansicht ermöglichen. Ich schlage diesen Entwurf eines neuen sozialistischen Filmemachens auch deshalb vor, weil ich eine gewisse Vakanz im Diskurs hierfür empfinde. Einem dem gegenüber sehr präsenten, identitätspolitischen Kino möchte ich damit per se gar keine Legitimitäts-, geschweige denn Existenzberechtigungen absprechen, es jedoch an dieser Stelle auf Problematiken und Grenzen der eigenen politischen Wirksamkeit hinweisen.

4. Der Liebesfilm und die romantische Komödie

Wie Claire Mortimer in ihrer Publikation „Romantic Comedy“ hinweist, ist die Heldin in der romantischen Komödie schon immer eine Ideologieträgerin des gegenwärtigen Sexualitätsdispositivs bzw. der Bio-Macht9) gewesen. So ist die Heldin der Screwball-Komödie der Kriegsjahre (1930er, 1940er) eine häufig durchaus willensstarke, störrische („stubborn and headstrong“), mitunter auch neckische und schlitzohrige („trickster“) Frau, die nicht selten aus prekären gesellschaftlichen Verhältnissen („dysfunctional family“) stammt, die aber nichtsdestotrotz in den sicheren Hafen einer zumeist mittelschichtigen Ehe („common man“) einkehren will und damit den gesellschaftlichen Status Quo seiner Zeit ideologisch stabilisiert10 Demgegenüber ist die Nachkriegsheldin deutlich hausfrauenartiger charakterisiert, sodass sie zwar durchaus eine eigene Agenda verfolgen kann, aber darin immerzu dem männlichen Gegenpart kaum relevant zuwiderläuft („passive and compliant“). Auch der Archetyp der „dummen Blondine“ („dumb blonde“) basiert auf diesem Zeitgeist, in dem das Frauenbild im aufkommenden Wohlstand der Nachkriegszeit noch deutlich in eine Erfüllung in der Ehe zurückgedreht wurde, obwohl Wissen und Praxis von vorehelichen Sex („Kinsey Report“) in dieser Zeit gleichwohl zunahm.11 In den 60ern und 70ern trägt die romantische Komödie schließlich den gesellschaftlichen Progressionen Rechnung und bietet vielschichtige und selbstbewusste Frauenfiguren an, die häufig den Männern ein Rätsel („remaining an enigma“) bleiben,12 worin allerdings weiterhin ein male gaze bzw. eine male logic aufrechterhalten wird. Wohingegen das Kino der 80er, 90er und der Gegenwart in etwa gleichbleibend darin sind, dass die berufliche Karriere der Frau eine zunehmende Rolle spielt, aber selten mit dem romantischen Interesse in Einklang gebracht werden kann – häufig schenken die Frauenfiguren eine Karriereperspektive daher für das Erlangen der Ehe, bzw. dem romantischen Erfolg her.13 Nicht nur, weil sich all diese Gesellschaftsbilder der romantischen Komödie auf angelsächsische Filme des Mainstreams beziehen, bleibt das kapitalistische Gesellschafts- und Wirtschaftssystem in allen dieser Beispiel unangefochten. In allen diesen Filmen ist das Happy End gleichbedeutend mit einer glücklichen Liebesbeziehung und eben dieser Liebesschluss unmittelbar mit einem Gesellschaftsideal verbunden, das im Wesentlichen marktliberal strukturiert ist. Wir werden sehen, dass „Anora“ – der auch ein angelsächsischer und durch die jüngsten Oscar-Erfolge auch diskutabel einen Mainstream-Film darstellt – sich insofern davon unterscheidet, dass er zu diesen vorherrschenden Erzählmustern in einer satirischen Dekonstruktionsdramaturgie entgegensteht und damit die System- und Klassenfrage ins Bild rückt.

4.1. Standardsituationen des Liebesfilms

Anette Kaufmann hat in ihrem Buch „Der Liebesfilm – Spielregeln eines Filmgenres“ einen „romantischen Baukasten“ an dramatischen Standardsituationen14 herausgearbeitet, der typisch für den Liebesfilm sei. Sie stellt indes heraus, dass ihrer Analyse nach nur zwei von 50 (!) dieser Standardsituationen tatsächlich konstanter Teil sämtlicher Liebesfilme sei: nämlich die Begegnung und dass die Liebesgeschichte einen „vorläufigen“ Abschluss beinhalte (S. 102). Dennoch zeichnet sich Genre-Zugehörigkeit natürlich durch ein Auftreten mehrerer solcher Genre-Charakteristika bzw. „Standardsituationen“ aus, auch wenn eben nur zwei von ihnen zwangsläufig genre-konstitutiv sind. Die romantische Komödie funktioniert im Gegensatz zum Liebesfilm über Widersprüche, die für komödische Pointen und Situationen genutzt werden und häufig in den Attributen der Figuren angelegt sind. Dadurch erzählt die romantische Komödie gleichzeitig indirekter und (aufgrund der Zuspitzung ihrer Prämissen) auch plastischer vom Zeitgeist und seinem Gesellschaftsbild. Im Großen und Ganzen sind die Standardsituationen in der romantischen Komödie jedoch dieselben wie im Liebesfilm, nur, dass sie sich in ihrer Tonalität auf das Komödien-Genre zubewegen (etwa durch ironische Brechung oder größere erzählerische Zufälle usw.) Allgemein sind die Übergänge zwischen Liebesfilm und romantischer Komödie häufig fließend. Wie wir sehen werden, weist auch „Anora“ eine Vielzahl der von Kaufmann angeführter Standardsituationen auf, die sich aber in einer bemerkenswerten Mischform zwischen Liebesfilm und RomCom befinden. Denn die zahlreichen ironischen Brechungen von „Anora“ sind eher Brechungen von RomCom-Standardsituationen, also ironische Brechungen ironischer Brechungen. Sie erhalten damit den Charakter eines postmodernen Erzählens, das also ein Vorwissen über erzählerische Regeln und (pop)kulturelle Muster zur Bedingung macht, verstanden zu werden, wenngleich „Anora“ das hier so niederschwellig macht, dass das postmoderne Erzählmoment nie zu einem bürgerlichen Elitismus verkommt. Besonders gut ist das daran zu erkennen, dass sich „Anora“ auf einen im kulturellen Bewusstsein sehr präsenten Klassiker der romantischen Komödie bezieht und sich in einem bewussten Zitations- und Dekonstruktionsverhältnis zu ihm befindet, nämlich „Pretty Woman“ (1990) von Garry Marshall, in dem es ebenfalls um eine Sex-Arbeiterin (Julia Roberts) und ihr (Aufstiegsversprechen durch ein) Liebesverhältnis zu einem reichen Mann (Richard Gere) geht.15 Wir wollen hier einen kurzen Abriss der Handlung und den dramaturgischen Aufbau – auch stellvertretend für das gesamte Genre – gewährleisten, da „Pretty Woman“ nicht nur prima facie auf Handlungsebene vergleichbar ist, sondern auch allgemein äußerst konventionell und weltanschaulich archetypisch für den amerikanischen Liebesfilm bzw. der RomCom ist. Im abschließenden Analyse-Teil werden wir dann neben anderen Befunden Anette Kaufmanns über den Liebesfilm insbesondere einige dieser Standardsituationen zwischen den beiden Filmen vergleichen und sehen, wie sich „Anora“ immer wieder (ex negativo) auf „Pretty Woman“ bezieht, bzw. beziehen lässt.

5. „Anora“ als marxistische Dekonstruktionsgeste der romantischen Komödie

Die auffälligste erzählerische Strategie von „Anora“ sei hier bereits einführend vorweggenommen, ehe wir sie im Folgenden analytisch vertiefen werden: Der Film exerziert seinen an „Pretty Woman“ angelehnten Cinderella-Plot16 im Grunde genommen lediglich vierzig Minuten lang als Exposition in einer Art „Schnelldurchlauf“. Viele der aus Filmen wie „Pretty Woman“ bekannte Standardsituationen werden hier ähnlich bedient, wenngleich zumeist in ironischer Zitationsform. Hinsichtlich meines Befundes im zweiten Kapitel, dass die romantische Liebesgeschichte bzw. -komödie in aller Regel das wirtschaftliche und weltanschauliche System, das die Geschichte umgibt, stabilisiert, setzt Sean Baker in „Anora“ eine effektive ironische Brechung von Erzählmuster des Genres ein, was ihm etwa auch durch ungewöhnliche Reihenfolgen und Proportionierungen von Standardsituationen gelingt. Allerdings ist es erst die ansteigende Handlung des zweiten Aktes, die den Film klar für alle Zuschauerinnen erkennbar in Richtung einer schwarzen Komödie transzendiert, die sich von der Dramaturgie eines Liebesfilms deutlich abkehrt. Hier werden die Figuren in zugespitzte Konfliktsituationen geleitet, in denen ihre Klassenpositionen und wirtschaftliche Abhängigkeitsverhältnisse plastisch zum Ausdruck gebracht werden. Einigermaßen unauffällig führt der Film in diesem zweiten Akt zudem die Nebenfigur Igor ein, die sich mit fortlaufender Handlung als das eigentliche und (ideologisch gesehen) „richtige“ Love Interest herausstellt. „Anora“ findet sodann im dritten Akt wieder auf die Funktionsweise eines Liebesfilms zurück, ohne diese diesmal ironisch zu kommentieren oder zu brechen. Dieser Abschluss der Erzählung unterstreicht auch eine letzte rhetorische Volte, die der Film unternimmt: Wohingegen der erste Akt das kapitalistische Cinderella-Schema lustvoll dekonstruiert, der zweite Akt die idealisierten Archetypen auf eine reale, soziologische Position rückabwickelt und entzaubert, stellt der dritte Akt schließlich einen Ausblick auf eine Liebesbeziehung, wie sie – losgelöst von den Illusionen des ideologischen Liebesfilmkitsches – tatsächlich Bestand hätte oder haben sollte.17

5.1. Inhaltsangabe: Pretty Woman

Der erfolgreiche, aber emotional distanzierte Geschäftsmann Edward Lewis (Richard Gere) reist nach Los Angeles, um eine Firmenübernahme abzuwickeln. Nach einem Streit mit seiner Freundin fährt er nachts mit dem Sportwagen eines Bekannten durch Hollywood. Da er sich verfährt, begegnet er der lebenslustigen, aber mittellosen Prostituierten Vivian Ward (Julia Roberts). Sie hilft ihm den Weg zu finden und landet schließlich bei ihm im Luxushotel, wo aus einer spontanen Nacht eine ungewöhnliche Vereinbarung entsteht: Edward engagiert Vivian für eine Woche, um ihn bei gesellschaftlichen Terminen zu begleiten Vivian, die bislang am Rand der Gesellschaft lebt und in einem billigen Apartment haust, taucht durch Edward in eine Welt aus Luxus, gesellschaftlichem Ansehen und Reichtum ein. Zunächst stößt sie dort auf Ablehnung und Vorurteile: etwa in einer teuren Boutique, wo sie von Verkäuferinnen arrogant abgewiesen wird. Doch mit Charme, Selbstbewusstsein und der Unterstützung des einfühlsamen Hotelmanagers Mr. Thompson entwickelt sie sich schnell weiter. Eine ikonische Szene, in der Vivian in einem eleganten Kleid zurückkehrt und den Verkäuferinnen stolz zeigt, was sie verpasst haben, markiert diesen Wandel. Edward wiederum ist von Vivians unverstellter Art fasziniert. Während er gewohnt ist, Menschen als Geschäftspartner oder Gegner zu betrachten, bringt sie ihm bei, spontan zu sein, zu lachen und echte Nähe zuzulassen. Vivian zeigt ihm Seiten des Lebens, die er in seiner nüchternen Business-Welt längst verdrängt hat. Umgekehrt schenkt Edward ihr erstmals Respekt und Aufmerksamkeit, die sie in ihrem bisherigen Umfeld nie erfahren hat. Aus der geschäftlichen Vereinbarung entsteht allmählich eine zarte Liebesgeschichte Doch die Unterschiede zwischen ihren Welten bleiben spürbar. Edward versucht, Vivian nach Abschluss der Woche finanziell abzusichern, indem er ihr eine Wohnung und Geld anbietet – ähnlich wie einem „Arrangement“. Vivian lehnt empört ab, da sie nicht als käuflich gesehen werden möchte, sondern eine Beziehung auf Augenhöhe anstrebt. In einem Gespräch gesteht sie, dass sie schon als kleines Mädchen davon träumte, eines Tages von einem „Ritter“ auf einem weißen Pferd aus ihrem Leben gerettet zu werden. Die Konflikte eskalieren, als Edwards Anwalt Stuckey Vivian demütigt und sie erneut mit den Schattenseiten ihrer Situation konfrontiert wird. Vivian erkennt, dass sie ein anderes Leben will – nicht durch Zufälle oder Abhängigkeiten, sondern aus eigener Stärke. Edward wiederum erkennt, dass er mit seiner kühlen Geschäftsmoral nicht glücklich wird. Er bricht die Übernahme ab, weil er den zerstörerischen Aspekt seines Handelns nicht länger ignorieren kann. Im emotionalen Finale fährt Edward schließlich zu Vivian, überwältigt von dem Wunsch, bei ihr zu sein. Statt distanziertem Geschäftsmann ist er nun der „Ritter“, der in einer weißen Limousine mit Blumen und Mut an ihrem Apartment auftaucht. Gemeinsam entscheiden sie sich, ihre Welten zu verbinden.

5.2. Inhaltsangabe: Anora

Ani („Anora“) Mikheeva (Mikey Madison) ist eine junge Frau, spät zwanzig, die in Brighton Beach, Brooklyn lebt und als Stripperin arbeitet. Ihre russische Herkunft spielt eine Rolle in ihrem Alltag, sowohl in Bezug auf Sprache als auch Kultur. Eines Abends stellt ihr Chef sie einem Kunden vor, Ivan „Vanya“ Zakharov (Mark Eydelshteyn), dem Sohn eines russischen Oligarchen. Vanya studiert in den USA, verbringt seine Zeit jedoch vor allem mit Partys und Rückzug ins luxuriöse Elternhaus, anstatt sich auf seine Zukunft vorzubereiten. Vanya engagiert Ani zunächst nur für sexuelle Begegnungen und möchte, dass sie Russisch spricht – eine Art exotisches Detail für ihn. Als er sie zu einer Neujahrsparty im Anwesen seiner Familie einlädt, verändert sich etwas: Er bietet ihr an, seine Freundin für eine Woche zu sein – gegen Geld. Ani willigt ein. Zwischen ihnen entwickelt sich während dieser Zeit ein intensives Auf und Ab an Gefühlen: gemeinsame Partys, exzessives Feiern, ein Trip nach Las Vegas, wo Vanya impulsiv einen Heiratsantrag macht. Ani zögert, doch als Vanya versichert, dass er sie wirklich liebt, stimmt sie schließlich zu und sie heiraten spontan in einer kleinen Kapelle in Vegas. Nach der Hochzeit kündigt Ani ihren Job und zieht in Vanyas Villa. Doch schon bald wird klar, dass die Ehe und die Verbindung zu Vanya nicht weit genug entfernt sind von seiner Familie in Russland. Als seine Eltern, vor allem seine Mutter Galina, von der Ehe erfahren, sind sie alles andere als erfreut. Galina beauftragt Vanyas armenischen Paten Toros, samt seiner Helfer Garnik und Igor, damit dieser die Ehe annullieren lässt. Es folgt eine Konfrontation: Ani wird von Garnik und Igor in Vanyas Anwesen herausgefordert; sie wird erniedrigt, als sie auf ihre Rolle als Sexarbeiterin reduziert wird, als Ehe nur ein Mittel gesehen wird. Vanya reagiert feige und flieht, während Ani sich zur Wehr setzt. Toros bietet Ani Geld, damit sie die Ehe annulliert, beschlagnahmt ihren Ring und versucht, sie zu überzeugen. Ani, verletzt, aber stolz, besteht darauf, dass ihre Ehe mehr war als ein Arrangement. Schließlich findet sie Vanya, der immer noch in seinen gewohnten Mustern gefangen ist – betrunken, unzuverlässig. Als seine Mutter eintrifft, um die Scheidung zu erzwingen, zeigt Vanya noch größere Feigheit. Ani sieht klar, dass die Ehe nicht auf den Fundamenten steht, die sie sich erhofft hatte: Liebe, Respekt, Verbindlichkeit. Als sie begreifit, dass der Kampf geegen oligarchische Windmühlen umsonst ist, stimmt sie dem Antrag zur Annullierung zu. Doch bevor alles vorbei ist, provoziert sie noch einmal: Sie konfrontiert Galina und sagt ihr direkt, dass Vanyas Unfähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, zum Teil von ihr kommt – sie habe ihren Sohn so erzogen. Am Ende sitzt Ani im Auto mit Igor – demjenigen, der anfangs als Helfer der Familie fungierte – nach all den Kämpfen, den Demütigungen und dem Zerbrechen ihrer Träume. Ani weint, offenbart ihre völlige Erschöpfung, Wut, und hinter all dem rebellischen Wesen auch endlich einmal Verwundbarkeit. Igor hat sich in genau das längst verliebt. Sie schlafen miteinander, verbunden durch den beschlagnahmten Ehering, den Igor wieder hervorholt.

5.3. Analyse der Anora-Handlung

5.3.1. Akt I: This Ain’t No Pretty Woman

Bereits die Eröffnungssequenz von „Anora“ leitet eine ironische Mehrfachadressierung ein, wie sie sich für den Film immer wieder als typisch erweisen wird. Die Kamera fährt durch einen Stripclub und nimmt verschiedene sich im Neonlicht erotisch rekelnde Frauenkörper auf. Darunter läuft der Song „Greatest Day“ von Take That, der vom schönsten Tag des Lebens zweier Liebenden handelt und damit die fast ausschließlich an einem Tag spielende Handlung von „Anora“ (ironisch) vorwegnimmt. Hier findet aber insofern eine Mehrfachadressierung statt, dass das eine Publikum noch mit den eigenen naiven Sehgewohnheiten, hier einen romantischen Liebesfilm gezeigt zu bekommen, genährt bleibt, wohingegen ein geübteres Publikum bereits ironische Noten bemerkt. Wie noch sehr viel häufiger im Film und insbesondere dessen ersten Akt schneidet Sean Baker sehr abrupt aus dieser Sequenz heraus, als wollte er damit das Manipulationspotenzial dieser Bilder kurz vorführen, ohne sich dessen (vollends) zu eigen zu machen. Eine solche „trojanische Dramaturgie“ mit semantischen Elementen, die erst in ihrem syntaktischen Zusammenhang ihre eigentliche Bedeutung erzielen, setzen ein mündiges Publikum zu einem gewissen Grad voraus, können es aber auch im Sinne einer moralischen Anstalt hervorbringen. Die ganze Anfangssequenz, in der die Hauptfigur in ihrem Arbeitsalltag gezeigt wird, setzt dieses Zusammenspiel aus sensationalistischen Bildtypen, kitschiger Popmusik und abrupten Schnitten fort.

Durch diese Sequenz wird auch die Hauptfigur Ani (eigentlich Anora) etabliert, die als Stripperin und Prostituierte arbeitet. Mit einigen Arbeitskolleginnen versteht sie sich gut, mit anderen gar nicht, sie hat einen politisch-inkorrekten Duktus und Humor und eine direkte, unverblümte Art, in der sich ein widerspenstiges Wesen und beachtliches Selbstbewusstsein zeigt. Obwohl sie in einer sexistischen Welt arbeitet, scheint sie dieses Schicksal selbst gewählt zu haben. Auch wenn diese Wahl in einem soziologischen Sinne natürlich nicht frei von wirtschaftlichen und patriarchalen Zwängen gewesen sein mag, berührt es doch eine soziale Realität, dass die Ani-Figur sich nicht wehleidig als Opfer empfindet und eine starke Persona hat, in der ein milieuspezifisches und damit durchaus auch eine Spielweise eines feministischen Selbstbewusstseins zum Ausdruck kommt. Diese Figur ist typisch für Sean Bakers randständige Figuren und durchaus untypisch für amerikanische Mainstream-Filme wie „Pretty Woman“, die häufig nach ideologischen Vorstellungen und bürgerlichen Erwartungshorizonten idealisiert sind. Im Folgenden wollen wir anhand von dramatischen Standardsituationen und anderen Konventionen des Liebesfilms aufzeigen, inwiefern „Anora“ mit „Pretty Woman“ vergleichbar bzw. dessen ironische Dekonstruktion ist.

In „Pretty Woman“ erkennt die Sexarbeiterin Vivian durch Edwards Auto das Potenzial auf einen guten Verdienst und initiiert einen Flirt am Straßenstrich. Der vorbildliche Edward ist aber gar nicht auf Sex aus und versucht nur rechtzeitig zurück zum Hotel zu kommen. Vivian erweist sich aufgrund ihrer proletarischen Herkunft vom Land als bessere Autofahrerin als Edward. Hier kommt es auch zur ersten unwillkürlichen Berührung, als Vivian nach dem Schaltknüppel greift. Edward, gerade frisch von seiner Freundin getrennt, entscheidet sich nur aus diesem edlen Motiv der Einsamkeit heraus, eine Nacht mit Vivian zu verbringen und ist lediglich auf ein Gespräch mit ihr aus. Als er sie im Badezimmer dabei erwischt, wie sie ein Objekt hinter ihrem Rücken verbirgt, wittert er Drogen, es stellt sich aber heraus, dass es sich nur um Zahnseide handelt, wodurch auch Vivian als äußerst unschuldige Vertreterin ihrer Profession erweist. Als sie schließlich doch miteinander schlafen, wird dieser Akt einer konventionellen Ellipse überlassen, die das Anrüchige des Sex mit dem klassischen Davor/Danach ausspart. Edward sieht die schlafende Schönheit im Danach zudem ohne Perücke und somit im übertragenen Sinne als die „wahre“ Vivian, in die er sich also verlieben kann. Wir sehen also mit wie vielen Kunstgriffen „Pretty Woman“ operiert, um seine Figuren unschuldig und „sympathisch“ zu gestalten und dabei soziale Realitäten, sowohl auf Seiten des Großkapitals als auch auf Seiten der Prostitution zu verdecken bzw. zu verkitschen. Ganz anders: „Anora“.Ani wird in ihrem Arbeitsalltag von ihrem Boss darauf angesprochen, ob sie nicht Russisch sprechen würde, da ein wohlhabender russischer Gast zugegen sei. Ehe sie sich versieht hat Ani mit diesem Gast, Ivan, eine Unterhaltung geführt, in der sie ihre rudimentären Russischkenntnisse professionell einsetzt, um eine erotische Annäherung zu gestalten und schließlich für Geld mit dem Gast Sex zu haben. Erste Berührung und Liebesszene werden gemäß des Arbeitsalltags als schnödes Business geschildert und im marxistischen Sinne zu (dienstleistenden) Produktionsmitteln. Auffällig ist auch wie explizit der Sex gezeigt wird, um diesen als Arbeitsrealität auf der einen und hedonistischen Genuss auf der anderen Seite zu zeigen, anstatt ihn als Kulmination einer romantischen Annäherung zu inszenieren. Auch die Darstellung des Oligarchensohns Ivan darf uns hier im Vergleich zu Edward in „Pretty Woman“ interessieren: Ivan ist nämlich ein reicher Trottel, der sich zwar alles in allem sehr idiotisch verhält, aber dabei immer euphorisch, kindlich und damit durchaus nahbar wirkt18. Baker schafft es damit, die Privilegien und Verhaltensmuster dieser Oligarchenkaste beobachtbar zu machen, ohne sie dabei stereotypisch als böswillige Arschlöcher darzustellen. Gleichwohl ist Ivan im Gegensatz zu Edward aber auch ein reines Nepo-Kid, also ein Sohn reicher Eltern, der selbst gar keine Leistung für seinen Reichtum mehr aufbringen muss, während Edward, zwar auch Sohn eines Firmenchefs, aber auch ein getriebener Workaholic ist. Damit ist Baker deutlich näher und radikaler an der materiellen Soziorealität der Wohlstandsverteilung. Während in „Pretty Woman“ noch pflichtschuldig ein schlechtes Gewissen in Edward gegenüber gewisser Praxen seines Metiers aufkommen und er am Ende zu einem „besseren Menschen“ wird, erfahren wir die genauen Hintergründe von Ivans Reichtum bzw. dessen Vater gar nicht. Ivan bewegt sich in einer Privilegiensphäre, die völlig entkoppelt von Erklärungsbedarf ist — und verhält sich auch genau so. Auch wie unterschiedlich Garry Marshall und Sean Baker die Altersunterschiede der „Liebenden“ anlegen, ist erwähnenswert: Edward ist ein erfahrener Mann, Vivian eine junge, etwas kindliche Frau und der Altersunterschied beträgt etwa zwanzig Jahre. In „Anora“ ist Ani zwei Jahre älter als Ivan, in ihrem „sozialen Alter“ aber noch deutlich älter als Ivan. Während Ivan gemäß seiner verwöhnenden Erziehung noch deutlich als Jugendlicher spürbar ist, wirkt Ani bereits wie eine schlagfertige Erwachsene, was sich auch darin zeigt, wie dominant Ani mit Ivan im und außerhalb des Bettes spricht (vgl. 0:14:41 „You want to put this on?“). Obwohl der Film mit Erzählmustern des Liebesfilms und übersteigerten Konfliktsituationen einer schwarzen Komödie arbeitet, bleibt „Anora“ genaugenommen immer in der Logik, alles aus einer konkreten soziologischen Akkuratesse heraus zu erzählen. Man kann diesen Film also durchaus im Lektüremodus eines Sozialdramas ansehen und sollte das auch tun, um maximal aufmerksam für sein Reichtum sozialwissenschaftlicher Anschlussmöglichkeiten zu sein.

Wohl aufgrund des Prostitutionsberufs beider Hauptfiguren haben sowohl „Anora“ als auch „Pretty Woman“ den durchaus ungewöhnlichen Ablauf gemein, dass die Liebesszene noch vor dem Wiedersehen stattfindet. Im Falle von „Pretty Woman“ ist aber klar erkennbar, wie sklavisch der Film trotzdem am klassischen Hollywood-Skript festhält, da Vivian sogar im selben Hotelzimmer wie Edward schläft – folglich gar nicht wirklich weg ist – und trotzdem um das Wiedersehen maximales Aufhebens gemacht wird, indem Vivian in einem speziellen Kleid auftaucht und für Edward sodann als eine „Frau von echter Klasse“ bemerkbar wird.19 Ganz anders „Anora“: Lediglich anderthalb (!) Minuten schneidet Baker auf Anis Wohnung und ihre prekären Wohnverhältnisse an einer U-Bahnstation20 , bis sie das „Love Interest“ Ivan wieder trifft, um wieder auf ziemlich lieblose Weise mit ihm Sex zu haben. Während Edward und Vivian in „Pretty Woman“ als „Partner“ auf ein Business-Date gehen und sich in der darauf folgenden Nacht über persönliche Traumata (Backstory Wounds) austauschen, rauscht „Anora“ weiterhin im Schnelldurchlauf durch lieblose Dates und eine exzessive Silvesternacht. Im Grunde wird hier dem Publikum überlassen, ob es an dieser Stelle bereits das Kennenlernen von Ani und Ivan als ein reines asymmetrisches Machtverhältnis oder noch als spaßiges, womöglich sogar potenziell romantisches Abenteuer wahrnimmt. Auch wie Hauptfigur Ani das selbst wahrnimmt, bleibt von Sean Baker in einer klugen Unklarheit belassen.21 Am Ende der Silvesternacht findet dann schließlich der auffälligste intertextuelle Bezug von „Anora“ auf „Pretty Woman“ statt. Praktisch identisch macht der reiche, männliche Liebhaber der Frau ein Angebot für eine exorbitant hohe Summe, eine ganze Woche Zeit mit ihm zu verbringen. In beiden Fällen rühmen sich die Männer sogar damit, gut verhandelt zu haben, weil sie eigentlich noch viel mehr geboten hätten. Es ist auch genau diese eine Woche, die den erzählerischen Wesensunterschiede beider Filme am deutlichsten herausstellt. Während die Woche in „Pretty Woman“ die Zeitachse für den gesamten Film darstellt und am Ende beide unsterblich ineinander verliebt sind, führt die Woche in „Anora“ im Schnelldurchlauf durch wilde Partys, viel Sex und hohle Unterhaltungen22 , Ausflügen mit Ivans Freunden und abschließend einer spontanen Hochzeit in Las Vegas23

Die Szene, in der Ivan Ani einen Hochzeitsantrag macht, ist die einzige, die tatsächlich als potenziell romantische Szene gelesen werden kann. Zwar begegnen sich die Figuren auch hier nicht wirklich auf Augenhöhe und bleiben weiterhin als TrägerInnen ihrer jeweils gegensätzlichen sozialen Gemachtheit vom Publikum beobachtbar, trotzdem ist dieser Dialog durch eine auffällig pointierte und lieblich-humorvolle Gestaltung durchaus mit eher harmlosen Ironien durchzogen, die auch bei einem Film wie „Pretty Woman“ so als Heiratsantrag24 vorstellbar wären. Anschließend gipfelt das auch durchaus klassisch in einem Schnitt auf eine mit romantischer Musik untermalte Montage, die klassische Bildtypen eines romantischen Happy Ends25) zitiert und sogar eindeutige intertextuelle Bezüge auf „Pretty Woman“26 vornimmt. Wohingegen in einem konventionellen Liebesfilm die Hochzeit aber praktisch immer gleichbedeutend mit einem solchen Happy End wäre, beginnt „Anora“ an dieser Stelle erst richtig und weist diese Sequenz also rückblickend als ein ironisches Manöver aus. Gerade als besagte Montage per sich entfernender Drohnenfahrt bei Sonnenuntergang mit dem semantischen Wert „Und wenn sie nicht gestorben sind …“ das perfekte Happy End andeutet (0:42:33), setzt Baker einen harten Schnitt auf eine bis dato völlig unbekannte Figur: den armenischen Priester Toros (Karren Karagulian), der von dieser Eheschließung erfährt. Sofort setzt er alle Hebel bereit, die Ehe ungeschehen zu machen und schickt seine Handlanger Garnik (Vache Tovmasyan) und Igor (Yura Borisov) vorbei. Ivans Eltern in Russland werden informiert und machen sie unverzüglich auf den Weg in die USA. Aber als sich seine Eltern ankündigen, flüchtet Ivan ebenso schnell wie er Ani zuvor geheiratet hat und lässt Ani mit den drei fremden Männern Toros, Garnik und Igor zurück.

5.3.2 . Akt II: Die proletarische Schicksalsgemeinschaft

An dieser Stelle führt „Anora“ seine zentrale Pointe auf, die um die Standardsituation der Hochzeit organisiert ist. Denn auf einmal ist das vermeintliche Love Interest weg und erweist sich, zumal ziemlich kläglich („okay bye„, 0:57:30) als „wrong man„. Hier setzt nun aber nicht ein Handlungsumkehr im Sinne eines Liebesfilms ein, in der die Hauptfigur nun den „right man“ realisiert und für ihn kämpft (nachdem sie ihn in aller Regel zuvor verletzt und enttäuscht hat). Nein, stattdessen will Ani ihren „wrong man“ unbedingt behalten. An dieser Stelle weiß nicht nur sie, dass er der Falsche ist, sondern endgültig auch das Publikum.27. Trotzdem wird dieses Want aufrechterhalten und damit die materiellen Verhältnisse zum Ausdruck gebracht. Für Ani ist selbst noch eine falsche Liebe (und wohl selbst noch eine Scheidung) mit einem wirtschaftlichen Aufstieg, vergleichbar mit einem Lotto-Gewinn28 , verbunden. Verkompliziert wird dieser Umstand noch durch die Tatsache, dass die Ehe sowohl in einem konservativen (religiösen, ethnischen) Wertesystem wie dem von Ivans Eltern, als auch in einem rechtlichen, nationalstaatlichen System wie den USA als „Tatort“ dieses „Status Heists“ eine Institution von herausragendem Rang darstellt. Es ist daher der entscheidende, wiederkehrende Witz des gesamten zweiten Aktes von „Anora“, dass Ani aus der rechtlichen und romantischen Logik einer Eheschließung argumentieren wird, obwohl weder für sie noch für ihren Ehemann Ivan die Ehe eine solch relevante Institution sein mag, wie für die jeweiligen Systeme, aus deren Logik sie heraus argumentiert.29 Die eindeutige Lüge der romantischen Liebe ist ein zentraler Running Gag in „Anora“ und verleiht der RomCom-Dekonstruktion erst ihr politisches Potenzial, da „Anora“ dadurch ein Film wird, der zwar mit Mitteln der romantischen Komödie erzählt, diese aber satirisch permanent unterläuft und damit erst auf gesellschaftliche Machtstrukuren verweist. Es ist daher auch kein Zufall, dass der Film ab Mitte seiner Handlung seine RomCom-Dramaturgie ablegt, wie eine falsche Haut, und sich mit dem Verschwinden der Iwan-Figur neuerfindet. Dieser zweite Teil lässt sich nicht mehr nach Kaufmanns Standardsituationen vergleichend nähern.

Bereits bevor Ivan verschwindet, wird klar exponiert, dass die einzige Existenzberechtigung für Toros, Garnik und Igor in der Welt der Ivans darin besteht, auf ihn aufzupassen bzw. normativ im Sinne der abwesenden Eltern, praktisch transatlantisch, zu maßregeln. Dabei dürfen sie Ivan gegenüber aber keine Gewalt anwenden.30 Sie können von Ivan weiters ungestraft diskriminiert werden.31 An dieser Stelle schweißt die Suche nach dem Oligarchensohn Ivan, der in der New-Yorker Nachtluft verschwindet und sich mit Alkohol und Drogen abschießt, vier Figuren zu einer unfreiwilligen Schicksalsgemeinschaft zusammen, die auf ein Kernparadox des kapitalistischen Klassensystems hinweisen. Die drei Handlangerfiguren sind auf der Suche nach Ivan, um etwas zu annullieren, das gemäß dem Machtsystem, in der sich die Figuren bewegen, nicht sein darf, den Figuren selbst aber herzlich egal ist. Jede einzelne ihrer folgenden „Moves“32 lässt sich als Ausdruck eines Gravitationsfeldes33 verstehen, das durch Ivans Eltern bzw. dessen Vater strukturiert wird, obwohl diese Figur bis dato nicht einmal vorgekommen ist. Die drei stehen in einem multiplen (finanziellen, reputativen usw.) Abhängigkeitsverhältnis zu Iwans Eltern, was der einzige Grund ist, warum sie eine wahnsinnige Odyssee durch New York vornehmen. Dabei ist jedem der Figuren im Grunde klar, dass sie mehr eint, als trennt, da sie alle aus einer kapitalistischen Arbeitslogik heraus agieren und, im Sinne Marx‘, den Kapitalinteressen des Großkapitals dienen, eines proletarischen Eindringlings (Ani) buchstäblich daran zu hindern, Zugang zu derem Kapital (Geld, Scheidungsgeld, symbolischer Aufstieg durch Namen etc.), zu gewähren. Ironischerweise sollte den drei Männerfiguren sogar klar sein, dass sie gegenüber Ani mehr eint als trennt, da sie — wenngleich symbolisch temporär in den „Adelsstand der Oligarchenehe erhoben — erkennbar eine ihrergleichen, eine Arbeiterin, ist, und alle drei Figuren vermutlich ähnlich handeln würden, hätten sie Gelegenheit dazu. Im Grunde ist die Konstellation der vier Figuren somit in etwa vergleichbar mit Polizisten oder Securitys, die das Großkapital und seine Zugänge vor Zugriffe schützt, obwohl sich dieser Schutz gegen das Interesse der eigenen Klasse und sogar gegen VertreterInnen derselben richtet.

Einigermaßen komplex webt Sean Baker ein Netz aus systemischen Überschneidungen ethnischer, religiöser, nationalstaatlicher und rechtlicher Art. An dieser Stelle müssen wir noch einmal auf die Hauptfigur Ani und Ivan eingehen und ihre jeweiligen Attribute klar stellen, um wirklich nachvollziehen zu können, was hier geschieht. Ani ist ein entferntes Kind russischer Einwanderer, wir erfahren, dass ihre Oma mit ihrer Russisch spricht, sie versteht somit Russisch, spricht es aber selbst schlecht. Sie ist eine ethnisch weiß gelesene Amerikanerin, aber klare Vertreterin einer sozial prekären Arbeiterklasse. Typisch für ihren sozialen Background sind ihre Eltern geschieden, ihre Mutter lebt mit einem neuen Mann in Miami, wo ihr Vater steckt, bleibt unklar. Ivan hingegen ist Kind einer Oligarchenfamilie, von der nicht klargestellt wird, was genau sie macht, wohl aber angedeutet ist, dass sie weltberühmt ist. Wir dürfen mutmaßen, dass auch hinter Ivans Familie keine über Generationen reichende bürgerlich-akademische Herkunft steckt, sondern seine Eltern mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion Anfang der 1990er Jahre schlagartig „neureich“ geworden sind – das ist insofern relevant, dass Ivans Background insofern wirtschaftlich überprivilegiert, aber kulturell durchaus durchsetzt mit einem proletarischen Habitus sein kann, wie es in der Tat häufig in russischen Oligarchenfamilien aufkommt und diese in Kreisen einer globalen Elite abwertet.34 Vor allem gibt es aber noch ein weiteres Attribut, bei dem Ani Ivan gegenüber privilegiert ist: Sie ist amerikanische Staatsbürgerin. Durch die Hochzeit wird Ivan ebenso amerikanischer Staatsbürger und somit das erste mal wirklich unabhängig von seinem „goldenen Käfig“ seiner bürgerlichen35 Provinienz. In dem Moment, in dem er die Ehe gegen seine Eltern durchsetzen würde, würden Ivans Privilegien – das sichere Erbe vorausgesetzt – sogar die seiner Eltern übersteigen. Ivans Mutter hat zwar der (zynisch lachenden) Machtposition der Vater-Figur nie etwas entgegenzusetzen, aber genießt immerhin den gesellschaftlichen Status, die Beziehung von Ani und Ivan symbolisch delegitimieren zu können. Allerdings bewegt sie sich auch nur im Gravitationsfeld von ihrem Ehemann. Gerade weil Ivans Vater hier eher als „über den Dingen stehender“, humorvoller Vater auftritt, der seiner Frau das Reden überlässt, zeigt er sich hier als mächtigste Figur des Films. Denn auch er möchte um jeden Preis die Ehe seines Sohnes annullieren, nur ist er so mächtig, dass er die Machtgeste von Wutausbruch und Beschuldigung auf seine Frau subordinieren kann und so mit selbst als gönnerhaft und besonnen wirken kann. Es ist eine weitere zwischen den Zeilen erzählte, soziologisch stichhaltige Beobachtung, dass durch das dysfunktionale Verhältnis von Vater und Mutter eine ganz ähnliche, asymmetrische Beziehungsdynamik wie zwischen Ani und Ivan zu erwarten wäre, bzw. zumindest angedeutet wird. Höchstwahrscheinlich – wie für die postsozialistische Jelzin-Ära typisch – ist auch Ivans Mutter nur als „trophy wife“ und nicht im Sinne einer nachhaltigen Liebesheirat mit Ivans Vater zusammengekommen. Aber auch die Nebenfiguren der Handlanger sind soziologisch komplex beobachtet, da sie als post-sowjetische Einwanderer in die USA eine heterogene Arbeiterklasse markieren. Toros, als Priester einer armenischen Diaspora-Community, dürfte zumindest eine Aufenthaltsgenehmigung und Bildungshintergrund haben, wird aber durch seine armenische Herkunft von den „weißen“ Russen geringgeschätzt. Igor wird — nicht zuletzt wegen seines Habitus — klassistisch als „Gopnik“ bezeichnet. Und Garnik verbindet intersektional alle Diskriminierungspotenziale in einer Person.

5.3.3. Akt III: Der „right man“ und der Rückgriff auf den Liebesfilm

Dass mehrere potenzielle Love Interests eingesetzt werden, sich jedoch am Ende nur eines als das „richtige“ erweist, ist im Liebesfilm oder der RomCom ein mehr als klassisches Erzählstrategem. In „Anora“ wird der „right man“ aber dennoch ungewöhnlich ausgespielt. Ani lernt das „richtige“ Love-Interest Igor in einer Szene kennen, die mit verschiedenen Erzählstrategien als besonders unauffällig etabliert wird. Im Trubel des Geschehens, als Ivan in einer Parallelhandlung versucht, Garnik seine Ehe zu beweisen und „für sie kämpft“, bleiben Ani und Igor allein im Wohnzimmer zurück. Sean Baker etabliert hier einen akzentuierten Blick (0:50:02), der im Folgenden ähnlich wiederholt wird und als non-verbales Mittel durchaus ambivalent bleibt. Eine unmittelbare Verliebtheit Igors36 ist zwar naheliegend, bleibt aber auch beliebig anschlussfähig für vertiefenden Interpretationen soziologischer Art. So spielt sicher auch ein intuitives Verständnis, dass beide Figuren Vertreter derselben Klasse sind, bzw. eine Verwirrung des Umgangs aufgrund der temporären Status-Hierarchie durch die Eheschließung bzw. eine Faszination für das Aufbegehren Anis in diesen Blick hinein. Igors Blick ist eine Reaktion auf einen Blick Anis, der sich aber durch das gemeinsame, auch als bedrohlich empfindbare Alleinsein plausibilisieren lässt. Diese Ebene scheint Igor bewusst zu sein, zunächst signalisiert er mit einem unwillkürlich kehlig-gesprochenen „hi“ (0:50:11), sodann auch durch sein Hinsetzen, seine friedlichen Absichten. Auch Igors Hinsetzen ist eine Reaktion auf Anis vorherige Handlung, wodurch Consent signalisiert wurde. Nachdem sich Igor hinsetzt, kämpft er mit seiner Haltung und stellt sich schließlich reichlich holprig, da unaufgefordert namentlich vor (0:50:29). Anis Reaktion scheint innerhalb von Sekunden von einer Abwehrhaltung zu einem Verständnis von Gleichheit zu wandern, da sie sich augenblicklich auch vorstellt. Dann begreift sie ihren höheren sozialen Status, den sie mit ihrem Ring zur Schau stellt. Aber als Igor sie zu ihrer Ehe gratuliert („congratulations“), steckt in dieser Bemerkung keine romantische Eifersucht, sondern eine klare Gratulation zum Klassenaufstieg, den Ani auch unmittelbar so zu verstehen scheint. In diesen wenigen Sekunden des Kennenlernens nimmt Sean Baker überwiegend non-verbal, aber hochpräzise, den Determinismus dieser beiden Figuren, füreinander bestimmt zu sein, vorweg. Weil die Szene aber als ein „Warten auf das Fortlaufen des Haupthandlungsstrang“ funktionialisiert ist, wäre zu diesem Zeitpunkt durchaus vorstellbar, dass Igor eine Nebenfigur bleibt, die bedeutungslos bleibt und im nächsten Augenblick wieder verschwindet.37 Auch in einem rein dramatischen Sinne übersteigt diese Figur zu diesem Zeitpunkt nicht seine Funktion als Handlanger relevanterer Figuren, wodurch die dramatische Funktion mit seiner sozialen Position auch in eins fällt. Oder anders gesagt: Das Publikum selbst wird hier mit dem klassistischen Blick genährt, dass Igor ein unwichtiger „Gopnik“ ist. Verstärkt wird diese falsche Fährte noch dadurch, dass Igor Ani Zwang antut und damit, gemäß seiner Handlung auch moralisch als falscher Mann gelesen wird. Verstärkt wird diese Verwirrung noch durch den Umstand, dass Ani damit beginnt, Wertgegenstände in ihrer Wut zu zerstören. Igor muss aus der Logik seines Arbeitsverhältnis heraus, dieses buchstäbliche Kapital schützen, ist aber in diesem Moment überfordert, da Ani einerseits eine Frau und andererseits, vorübergehend rein rechtlich, auch Teileigentümerin des zerstörten Kapitals ist. Die häufig von feministischer Seite kritisierte (siehe: Kapitel 6) Übersprungshandlung Igors, Ani zu fixieren, was auch eine unfreiwillig sexuelle Komponente bekommt, ist ein ziemlich böser Spaß Sean Bakers, der aber genau diese Maßregelung der Arbeiterklasse durch sich selbst, um das Kapital der herrschenden Klasse zu sichern, brillant in Szene setzt. Beide Figuren sind gleichermaßen machtlose Klassenvertreter im Schauspiel dieses „epischen Theaters“38 gekennzeichnet. Dass Igor diesen Zwang aber nur innerhalb einer Machthierarchie, durch das Gravitationsfeld der Lohnarbeit, ausführt, spielt am Ende genial auf die Pointe ein, dass beide Figuren, sobald sie frei sind, auch frei „füreinander“ sein können. Diese „Freiheit“ hat für Ani natürlich eine bittersüße Geschmacksnote, da sie bedeutet, den wirtschaftlichen Aufstieg aus den Händen gerissen bekommen zu haben. Diese emotionale Ambivalenz wird mit dem Sex unter Tränen der Endszene ausgedrückt und von Sean Baker folgerichtig ernsthaft in einem sozialdramatischen Realismus dargestellt, der fern jeglicher satirischer Ironietöne die Filmhandlung beschließt. Die Freiheit dieses vergeblichen Kampfes, dieser Widerspenstigkeit gegen das Nicht-Zuverhindernde (die Annullierung der Ehe) ist es aber, die beide Figuren letztlich zueinander gebracht haben. Es ist offenkundig, diese Widerspenstigkeit, die Igor fasziniert und verliebt macht. Diese Widerspenstigkeit gegen die Windmühlen des Systems entblößt deren Mechanismen und macht damit die Möglichkeit einer anderen Welt erst vorstellbar. Auch wenn „Anora“ letztlich keine Veränderung im Sinne des utopisch-progressiven Kinos erzählt, hat das Publikum jedoch die Möglichkeit in seiner Temporalität erlebt und durfte somit von einer besseren Welt träumen, ohne dass naiv die brutale Wirklichkeit verhohlen wurde. Die Proletarierin hat zwar alles verloren, aber immerhin: einen freien Blick auf ihre Ketten.

6. Die feministische Kritik und die Ethik des Bildes

Als Film, der sich zentral mit dem Thema Sexarbeit auseinandersetzt, war „Anora“ von Anfang an von der kontroversen Frage umweht, ob und wenn ja inwieweit sich der Film der Bedienung eines sexistischen Bildregimes schuldig macht. Zweifellos mangelt es dem Film nicht an knapp bekleideten Frauenkörpern, auf die eine Kamera mit der Blicklogik einer sexualisierten Attraktion einwirkt. Für die Frage, inwiefern das aber in einem ethischen Sinne zu problematisieren ist, muss an dieser Stelle etwas weiter ausgeholt werden. Zentral erscheint mir hierfür nämlich eine uralte Fragestellung audiovisueller Medien: Kann ein Bildtypus, der für sich stehend problematisches Potenzial birgt (das gilt gleichermaßen für sexualisierte, Gewalt darstellende usw. Bilder) durch eine erzählerisch-motivische Rahmung (re)legitimiert werden oder ist dieser Bildtypus per se problematisch und muss damit zwangsläufig zu umgehen versucht werden? Solche Umgehungsversuche führen häufig zu erzählerischen Glücksfällen, sie sind aber ihrem Wesen nach limitiert. So sind z.B. „Johnny Got His Gun“ (Dalton Trumbo, 1971) oder „La Grande Illusion“ (Jean Renoir, 1936) deswegen gelungene Antikriegsfilme, weil sie den Krieg gerade nicht zeigen, trotzdem wäre es wohl vermessen, jedem Antikriegsfilm das Zeigen von Kriegshandlung deswegen kategorisch zu untersagen, weil damit immer auch Zugriffe auf Realität ausgeklammert würden. Es darf für meine Begriffe keine prinzipielle Auslistung von Darzustellendem, keine generelle Tabuisierung von Inhalten geben, das darstellbare Was darf keinen Limits unterworfen sein. Ein Realismus muss immer dazu befähigt sein, das Wirkliche zur Darstellung zu bringen. Komplizierter ist die zurzeit geradewegs kulturhegemoniale Frage des Wer. Von feministischer Seite wurde „Anora“ etwa häufig das Geschlecht der Regie, Kameraperson usw. zum Vorwurf gemacht. Ein verständlicher Reflex, den ich aber auf eine medienphilosophische Ebene hinaufführen und an dieser Stelle bewertet wissen möchte. Transportierte eine weibliche Regie und/oder weibliche Kamera-Person wirklich einen anderen gaze, gesetzt dem theoretisch vorstellbaren Fall, sie würde dieselben Bilder herstellen? Nun mag man begegnen, ein weiblicher Gaze würde die in „Anora“ kritisierten Bilder ja gar nicht erst produzieren. Aber ist diese These wirklich durchhaltbar? Verläuft diese These nicht zwangsläufig über eine Essenzialisierung von Geschlecht? (Siehe dazu: Kapitel 1.3) Dernach eine weibliche Regisseurin also nicht sozialen Einflüssen unterliegen würde, die sie also genauso gut (bewusst oder unbewust) patriarchale Logiken affirmieren lassen könnte? Es ist doch (jedenfalls meines philosophischen Weltbildes nach) vielmehr so, dass prinzipiell weibliche Filmschaffende andere Frauen genauso sexualisieren können, patriarchale Erzählmuster bestätigen können und ergo auch ganz gleich für die Ethik des Bildes zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Wenngleich sexistische Bildlogiken aus der Feder männlicher KünstlerInnen als soziologisch wahrscheinlicher angenommen werden müssen, lässt sich jedoch intellektuell redlich keine Allgemeingültigkeit einer Wer-Kritik durchsetzen. Zumindest solange sie nicht eng mit der eigentlich entscheidenden Frage zusammengedacht wird: Die nach dem Wie. Auf welche Weise wird gefilmt? Welche Haltung wird durch den Blick der Kamera produziert oder reproduziert, welche Stereotype werden bedient oder unterlaufen usw. Sicherlich laufen in der Frage nach dem Wie auch häufig Interpretationsskripte im Publikum ab, die biografische und attributive Eigenschaften der Filmschaffenden in Zusammenhang mit der Darstellung lesen, wodurch z.B. eine Hypersexualisierung von Frauen in einem von einer weiblichen Regie geschaffenen Film eher als ironisch oder sogar ermächtigend gelesen sein würde, als bei einer männlichen. Dies berührt aber eine allgemeine Rezeptionskritik, die den Rahmen hier sprengen würde. Hier spielt die medienphilosophische Frage nach der Unabhängigkeit des Werkes (vgl. Roland Barthes „Der Tod des Autors“) hinein. Während es in vorherrschenden Rezeptionsmustern sehr modisch ist, ein Werk immer als (hyper)persönlichen Ausdruck einer KünstlerIn zu lesen und selbst noch Attribute in diese Rechnung einzubeziehen, die in dem Werk selbst gar nicht abgebildet sind,39 neige ich persönlich eher dazu, eben im Sinne Roland Barthes‘, die relative Eigenständigkeit eines Kunstwerkes zu betonen. Müsste ein problematischer Gestus nicht ohne Hinweis auf seine UrheberInnen aus sich selbst (und seiner erzählerischen Rahmung heraus) erkennbar sein? Und wäre, falls nicht, eine solche ethische Kritik nicht geradezu nichtig?

Beziehen wir diese Gedanken nun auf „Anora“: Sean Bakers Film ist kein Anti-Prostitutionsfilm im Sinne einer narrativen Umgehung des Was. „Anora“ ist nicht „Ani got her fun“ oder „La Grande Inclusion„. Vorstellbar wäre ja z.B. durchaus ein Film, der von einer Sex-Arbeiterin erzählt, den Akt selbst aber elliptisch ausspart oder den Gaze umkehrt und Männerkörper sexualisiert. Das alles ist „Anora“ nicht. Mehr noch: Sean Baker kokettiert ganz klar mit der Sexyness der Frauenkörper, indem er mit der Kamera über toll ausgeleuchtete Frauenkurven fährt usw. Er tut dies aber nicht, wie ihm manchmal vorgewurfen wurde, nur für den erotischen Effekt als solchem, sondern als Teil einer hochkomplexen Genre-Dekonstruktion, die in dieser Kritik mitgedacht und zum Hauptgegenstand gemacht werden muss. Bakers erzählerischer Rahmen befreit ihn nicht von (bild)ethischen Fragen, dies zu behaupten läge mir fern. Allzuoft kapriziert(e) sich eine feministische Kritik an dem Film aber auf ein reines narratives Wunschdenken, welche Geschichte auch hätte erzählt werden können. Damit bleibt sie im Was verhaftet und versperrt sich nach einer Wie-Kritik, wodurch auffällig oft der Film auch schlichtweg missverstanden wurde. In der deutschen Anora-Rezeption fällt hier vor allem der Instagram-Post der von Sara Sommerfeldt betriebenen Seite „Rising Gaze“ auf40 , den ich hier exemplarisch zitieren möchte. Sara Sommerfeldt wirft dem Film etwa eine passive Hauptfigur vor. Das allein bewegt sich auf der Ebene des Wunschdenkens, ist aber zudem noch falsch. Denn Ani ist — wie wir gesehen haben — gerade nicht passiv, sondern treibt durch ihre Widerspenstigkeit die gesamte Handlung an. Wenn man, wie Sommerfeldt, die Ani so liest, dass sie „keine Ziele im Leben hat“ und sich von einem „Mann retten lassen will“, kann man diese Widerspenstigkeit vielleicht missverstehen, die in Wahrheit natürlich nicht „naiv“ oder auf „Rettung“ aus ist, sondern auf durchaus ermächtigende Weise ein oligarchisches Klassensystem herausfordert. Weiters soll Anis Sexualität ohne „eigene sexuelle Bedürfnisse“ gezeigt sein, auch hier wird die Anora-Erzählung schlichtweg verkannt, denn wenn man Ani eben marxistisch als Arbeiterin liest, ist gerade die Zweckhaftigkeit und Prekarität ihrer Arbeit eine darzustellende Realität. Abgesehen davon wird Ani in mehreren Szenen eindeutig als sexuell dominanter und erfahrener als die Witzfigur Iwan gezeichnet41— all das unterschlägt Sommerfeldt und fabuliert stattdessen eine alternative Erzählung, dernach Anora ja mit ihren Sexarbeitkolleginnen Rache am Patriarchat leisten könnte. Das mag auch eine einigermaßen interessante Geschichte sein, hat aber nichts mit „Anora“ zu tun, dem es um eine authentische Darstellung von Arbeitswelt und Milieu geht und der innerhalb dessen durch eine komödische Situation des Unwahrscheinlichen (die Ehe) Klassenpositionen und Machthierarchien markieren will. Wenn Sommerfeldt von „unzeitgemäßer“ und „wenig empowernder“ Handlung spricht, geht das einerseits am Thema vorbei, da sie das Kernanliegen des Films fehlinterpretiert und andererseits spricht diese Erwartungshaltung einem Realismus —der also mit Hilfe der Darstellung realer Missstände Erkenntnisgewinne erzielen will, anstatt Wirklichkeit durch empowernde Umstürzfantasien narrativ brechen zu wollen — die Existenzberechtigung ab. Dasselbe betrifft Sommerfeldts Kritik, der Film wäre „schlecht recherchiert“ und würde diskriminierende Äußerungen nicht kontextualisieren. Denn Sean Bakers Kino führt (wie in Kapitel 2 angerissen) diese diskriminierende Sprache seit jeher als Teil von sozialrealistischen Milieu-Studien und kontextualisiert sie damit durchaus. Im Fall von „Anora“ beschreibt Baker damit Gesetzmäßigkeiten von Welten, die sich sonst einer bürgerlichen Erfahrungswelt wie der Sara Sommerfeldts verschließen würden und stützt diese Lebensrealitätsdarstellungen, ganz im Gegensatz zu Sommerfeldts Nebensatzbehauptung, auf monatelange Recherche42 inklusive Gesprächen mit entsprechenden Sex-ArbeiterInnen.43 Natürlich kann man sich ein linkes Kino wünschen, das die Welt, frei nach Marx nicht nur beschreibt, sondern auch zu verändern träumt, eine erkenntnisorientierte Darstellung von Wirklichkeit muss im Sinne eines (sozialistischen) Realismus aber mindestens genauso legitim sein. Abschließend will ich darauf hinweisen, dass eine feministische Wie-Kritik an sexualisierenden Bildmodi und Narrativen in „Anora“ prinzipiell immer zulässig ist, sie dabei aber die erzählerische Einsatzstrategien Bakers berücksichtigen sollte, die, wie erschöpfend angeführt, einerseits einen sozialen Realismus sichtbar zu machen beabsichtigen und andererseits mit Mitteln einer ironischen Brechung auch eindeutig eine marxistische Kritik an den Verhältnissen als Dekonstruktion der romantischen Komödie performen. Beides wurde in der feministischen Kritik an dem Film überwiegend übersehen. Darin macht sich, um noch einmal auf Kapitel 3 zurückzukommen, ein bereits häufig beschriebenes Grundproblem innerhalb linker Diskurse bemerkbar, dass nämlich die traditionell sozialistischen Kämpfe der Arbeits-, und Klassenverhältnisse, sowie eine entsprechende authentische Darstellung von prekären Milieus, zu häufig unter immer sublimeren Progressionskämpfen auf Identitätsebene unterpriorisiert werden, die zudem allzu häufig von immer akademischeren und privilegierteren Personen, für sich vereinahmt werden.

7. Schlussteil

Gerade einmal 6 Millionen US-Dollar hat der Film „Anora“ gekostet, dreimal so viel (18 Millionen) hat allein seine nachträgliche Oscar-Kampagne gekostet und das Zehnfache (knapp 60 Millionen) hat der Film bislang weltweit eingespielt. Durch seinen durchaus überraschenden Erfolg, zunächst an der Croisette in Cannes, dann im Dolby-Theater Los Angeles‘, hat sich ein Filmemachen auf den Weg zu einer weltweiten Bekanntheit gemacht, das bislang nur Cinephilen und Freunden des Indie-Films ein Begriff war. Wie ich in Kapitel 2 gezeigt habe, war ein massenwirksames Potenzial Sean Bakers Filmen aber immerzu schon inhärent und es ist gerade die organische, werksimmanente soziale Ader aus authentischer Gesellschaftsbeobachtung und Prämissen gezielter narrativer und ästhetischer Überschreitung, die dieses Massenpotenzial wie in Kapitel 3 gezeigt auch eine genuin sozialistische Potenz verleiht. In Kapitel 4 haben wir uns dann einen Überblick über Erzählregeln und historische Entwicklungen von Liebesfilm und RomCom verschafft, um mit diesem Instrumentarium „Anora“ schließlich im Kernkapitel 5 — teilweise mit Garry Marshalls „Pretty Woman“ abgleichend — zu analysieren und soziologisch einzuordnen. Wir haben gesehen, dass „Anora“ aus einem sozialrealistischen Gestus heraus operiert, aber durch den dramatischen Dekonstruktionscharakter gegenüber dem RomCom-Genre dezidiert eine marxistische Klassen-Analyse vorantreibt und niederschwellig sichtbar macht. In Kapitel 6 haben wir noch feministische Einwände zu Wort kommen lassen und sie darauf hingewiesen, dass sie keinesweges illegetim sind, solang sie das agitative und progressive Potenzial des Films durch seine ausreichend besprochene filmrhetorische Beschaffenheit nicht übersehen, bzw. missverstehen. Als Cannes- und vielfacher Oscar-Gewinner hat sich „Anora“ bereits jetzt der Filmgeschichte nachdrücklich eingeschrieben. Er ist Referenzfilm, sowohl für Sean Bakers zukünftiges, mutmaßlich höher budgetiertes Filmemachen, als auch das Schaffen von Baker-ApologeteInnen in- und außerhalb des Indiefilms. Abschließend möchte ich alle Filmschaffenden, -kritikerinnen und -theoretiker, die sich durch „Anora“ inspiriert und bereichert fühlen, dazu ermutigen, bei ihrer Arbeit die hier hervorgebrachte Lesart mitzuberücksichtigen. Oder einfacher gesagt: Wir müssen von „Anora“ nicht unbedingt seine neonfarben bestrahlten Brüste mitnehmen, aber sehr wohl seinen Klassenkampf.

- Ich werde diese Begriffe nun mehr oder weniger synonym verwenden [↩]

- Amos Vogel, Film als subversive Kunst, S. 138 [↩]

- Nancy Fraser / Axel Honneth: „Umverteilung oder Anerkennung – Eine transatlantische Kontroverse [↩]

- Als Gradmesser, was „Mainstreamkino“ hier meint, beziehe ich mich primär auf Kinofilme, die in großen Cineplex-Kinos gezeigt werden und andererseits auf börsennotierte VoD-Streamer wie Netflix, wodurch prinzipiell auch Serienformate hier mitgezählt und ideologiekritisch unterschiedslos behandelt werden. [↩]

- Olivia Poppe hat in ihrem Vortrag „Zwischen Ober- und Unterdeck“ über die Figurenkonstellation Ober-/Unterschicht auf diesen blinden Fleck hingewiesen.

https://nachdemfilm.de/reviews/klasse-auf-dem-bild-schirm [↩] - zu nennen sind hier etwa Filmbeispiele, die klassistische Stereotype reproduzieren und sie etwa im Rahmen feministischer, anti-rassistischer Anliegen o.Ä. als „Schießbudenfiguren“ darstellen, ohne sie ausreichend als Resultate gesamtgesellschaftlicher Missstände herauszustellen. Ein populärer Figuren-Typ, der kurz vor der Petrifizierung zum Klischee steht, ist etwa der böse weiße Stiefvater, vgl. z.b. „Bird“ (Andrea Arnold, 2024) [↩]

- Ich möchte an dieser Stelle aber auf das Risiko aufmerksam machen, dass sich auch Klassenpositionen identitätspolitisch essenzialisieren lassen. Darum darf es nicht gehen. Bernd Stegemann weist in „Lob des Realismus“ (S. 100 – 101) darauf hin, dass das Klassenbewusstsein und die „sozialistische Parteilichkeit“ allen (denselben) Zugang gewährt, die sich die Frage nach einer gerechteren Gesellschaft stehen, wohingegen die political correctness bzw. Identitätspolitik dazu neigt, durch Essenzialisierung SprecherInnen-Positionen gemäß ihrer Identität zu hierarchisieren. [↩]

- Ein schönes Beispiel hierfür ist der Film „The Last Black Man In San Franciso“, der ausschließlich von PoC erzählt, denen angeblich ein altes viktorianisches Haus zustünde, weil ein Ahne der Familie dies als Sklave errichtet hat. Diese Vorgeschichte erweist sich jedoch im Laufe des Films als Irrtum. Damit bleibt die historische Grundierung von ethnischer Ausbeutung immer noch effektiv im Raum stehen, wird vom Film aber nicht als identitätspolitische Pointe einer „Macht-Umkehr“ ausgespielt. Vielmehr eröffnet und akzentuiert der Film damit eine allgemeinere Perspektive auf Verteilungsfragen in Machtverhältnissen, ohne damit die ethnische Komponente US-amerikanischer Geschichte auszuklammern. [↩]

- Die Begriffe werden von Michel Foucault in seinem vierbändigen Forschung „Sexualität und Wahrheit“ eingeführt. Ein (Sexualitäts)Dispositiv bezeichnet dabei ein Komplex an Bedingungen, das (sexual)diskursive Praktiken als wahr oder falsch wahrnehmbar hervorbringt. Biomacht bezeichnet eine Machtpraxis moderner Staaten, die auf die Gesellschaft durch Regulation des Lebens seiner Individuen einwirkt. Hierzu auch: „Foucault zur Einführung, S. 162 – 175 [↩]

- „Routledge Film Guide Book: Romantic Comedy, S. 23 – 263 [↩]

- Ebenda: S. 26 – 28 [↩]

- Ebenda: S. 28 – 30 [↩]

- Ebenda: S. 30 – 31 [↩]

- im Folgenden der Übersicht wegen kursiv geschrieben [↩]

- beide Filme beziehen sich natürlich selbst intertextuell noch einmal auf Cinderella, was beide Filme auch postmodern offen so thematisieren. „Pretty Woman“: 01:38:43, „Anora“: 0:41:10 [↩]

- Vgl. „Der Liebesfilm – Spielregeln eines Genres“, Anette Kaufmann, S. 84 – 86 [↩]

- Es bleibt dem Publikum und dessen Lektüremodus überlassen, ob man das Love Interest Igor als realistischen oder im Sinne einer sozialistischen Utopie politisch idealisierten Klassendeterminismus versteht. Beim Begriff des Lektüremodus halte ich mich an Guido Kirstens rezeptionsseitiger Filmtheorie (vgl. Guido Kirsten: „Filmischer Realismus“ (S. 162-182). Sowohl eine allgemeine Unterscheidung des Lektüremodus im Sinne der semiopragmatischen Filmtheorie, als auch Kirstens spezifische Unterscheidung zwischen fiktionalisieremden und realistischen Lektüremodus im Hinblick darauf, ob und inwiefern „Anora“ auch ein realistischer Film ist, darf uns hier interessieren [↩]

- Ivan hat einen kaum als bedrohlich wahrnehmbaren Körper, lacht mit geschlossenen Augen über seine eigenen Witze und hat allgemein eine sehr quirlige Weise sich zu bewegen. [↩]

- Wodurch auch die soziale Herkunft der Vivian-Figur ideologisch verkitscht wird. Edward akzeptiert Vivian nämlich nur, weil sie eine „Prinzessin im Froschkörper“ eigentlich für etwas Besseres bestimmt ist, eigentlich genau nicht Vertreterin ihrer Klasse ist. [↩]

- Womit Sean Baker es ironischer Weise schafft, authentischer und plastischer soziale Herkunft zu erzählen als „Pretty Woman“, in der die Hauptfigur Vivian ebenso mit einer Arbeitskollegin zusammen wohnt, da z.B. das Thema weiter Arbeitswege durch das Leben in urbanen Peripherie-Räumen angedeutet wird, während Vivian in „Pretty Woman“ in einem Haus wohnt, das am Ende sehr unproblematisch mit Edwards Auto zu erreichen ist. [↩]

- Die erzählerische Spontaneität und audiovisuelle Attraktion von Luxus überträgt sich natürlich auch auf das Publikum, womit wiederum eine doppelte Adressierung stattfindet. Die Szenen strahlen semantisch eine Faszination aus, die erst syntaktisch kritisch untergraben wird. [↩]

- Hier (0:30:44 – 0:34:32) kommt Sean Bakers eingangs erwähnte Montage, die den Attraktionswert der Einstellungen durch schnelle Schnitte und halbwegs banale Bildabfolgen absichtlich unterminiert, besonders eindrucksvoll zum Einsatz. [↩]

- Der Ort Las Vegas ist natürlich selbst den Figuren im Film als Zitat entsprechender Filme geläufig. An dieser Stelle verhält sich also nicht nur Sean Baker, sondern sogar seine innerfilmischen Figuren intertextuell zur Filmgeschichte von Liebesfilmen und RomComs. [↩]

- Da der Heiratsantrag ein häufig im Film vertretener und gesellschaftlich stark konventionalisierter Topos ist, weisen Filme in aller Regel ungewöhnliche Variationen auf, die also nicht selten in humorvolle Brechungen des Klischees gehen. In der Tat ist „Anora“ an dieser Stelle also überdurchschnittlich typisch für eine RomCom bzw. einen Liebesfilm. [↩]

- Banale Einstellungen glücklicher Liebenden beim Essen, Einkaufen und Spazierengehen mit Musik untermalt (00:41:56 – 00 :42:47 [↩]

- Die Kleidungshopping-Szene in „Pretty Woman“ gilt als einigermaßen legendär und wird von Sean Baker an einer Stelle (00:42:02 – 00:42:10) deutlich reinszeniert und referenziert. [↩]

- Mit der einzigen Ausnahme vielleicht von Sara Sommerfeldt von der Instagram-Seite „Rising Gaze“, dazu mehr in Kapiel 6 [↩]

- Nicht zufällig ist es mit Igor ein Vertreter ihrer Klasse, der das intuitiv versteht und als einer der ersten Äußerungen ihr gegenüber auch so kommentiert:„Congratulations“ (0:50:57 [↩]

- Die romantische Liebe kommt für den Soziologen Niklas Luhmann historisch überhaupt erst durch die relativ junge Liebesehe (im Gegensatz zur Vernunftsehe, arrangierten Ehe usw.) in die Welt („Liebe als Passion“, S. 185) Erst in der Liebesehe werden Motive wie die Unvernunft („mit einer rauschhaften Orgie das Ungewöhnliche [feiern]“, S. 187) oder äußerliche Hindernisse durch Dritte zu Motiven der Eheschließung, eben weil sie – von der Literaturgattung des Romans kommend – als romantische Liebe gelebt werden (können). Obwohl in „Anora“ die Ehe tatsächlich als Tabubruch und aus Unvernunft geschlossen wird, kann sie aber gerade deswegen nicht romantisch sein, weil sie von Anfang an mit widersprüchlichen Motiven als zweckorientiert dargestellt wird, sich also eben nicht durch Unvernunft, sondern letztlich privilegienorientierte Absicht wechselseitig verstärkt (für Anora ist sie wirtschaftlicher Aufstieg, für Ivan eine hedonistische Freiheitsgeste bzw. das Erlangen der Staatsbürgerschaft). [↩]

- Die Regeln, denen diese Figuren im Machtfeld unterstehen, werden in der Szene, in der sie auf dem Weg zu Ivan im Auto (0:46:15) etabliert werden, bereits klar gezogen. [↩]

- Sowohl der Begriff „monkeys“ (0:48:28), der entmenschlichend ist und auf ihre Machtposition herabblickt, als auch ethnische („Armenian ass“, 0:52:15) und klassistische (Gopnik, 0:53:22) Slurs demonstrieren hier das Machtgefälle. [↩]

- Im doppelten Sinne von physischen Bewegungen, aber auch anderweitigen Handlungen (Blicke, Worte) zu verstehen. [↩]

- Bourdieu arbeitet mit der Metapher des Feldes in Anlehnung an das Gravitationsfeldes. Was Gesellschaft strukturiert sind unsichtbare Beziehungen wie die Gravitation zwischen den Himmelskörpern. Hierzu: https://youtu.be/gQSYewA03BU?t=2180 [↩]

- Und tatsächlich spielen dann auch habituelle Unterschiede zwischen Ani und Ivans Familie keine Rolle, sondern nur materielle (ihre Armut) und symbolische (ihr Beruf). [↩]

- Ich werde im Folgenden den Begriff „bürgerlich“ als Verkürzung einer sozialen Herkunft verwenden, die man präzsier eher oligarchisch oder neureich nennen müsste, da – wie beschrieben – entscheidende kulturelle Eigenschaften im Sinne der „feinen Unterschiede“ (Pierre Bourdieu, 1979) nicht (ausreichend) gegeben sind [↩]

- Die Liebe auf dem ersten Blick ist bekanntlich ein etablierter Topos im Liebesfilm, zumal der romantischen Komödie [↩]

- Nur die relative Bekanntheit des Schauspielers Yura Borisov legt hier afilmisch eine Fährte, dass die Figur für den späteren Handlungsverlauf relevant wird. [↩]

- zum Begriff des „episichen Theaters von Bertolt Brecht „Brecht zur Einführung“ (Helmut Fahrenbach). Hier soll episches Theater allerdings eher als eine halbgare Anspielung verstanden werden wissen, dass die Figuren sich metaphorisch gesehen in einem Status-Theater befinden, das — wie bei Brecht — ihre Klassenpositionen herauskehrt, aber — ganz im Gegenteil zu Brecht — eben nicht mit Mitteln der Verfremdung gearbeitet wird, sondern mit Mitteln des Realismus [↩]

- man denke etwa an diverse Versuche in „Harry Potter“ Hinweise auf ein transphobes Denken ausfindig zu machen [↩]

- https://www.instagram.com/p/DHTt1ZvMAB5/ [↩]

- als vorsätzlich fehlleitend muss man im Übrigen fast Sommerfeldts rhetorisches Manöver bewerten, die fehlende Intimacy Coordination am Set von „Anora“ dem Mann Sean Baker vorzuwerfen und nicht der Schauspielerin Mikey Madison, der dies ausdrücklich angeboten wurde und die eine solche selbst für unnötig erachtete [↩]

- https://www.piquenewsmagazine.com/film-news/sean-bakers-improvised-road-to-anora-9660111?utm [↩]

- https://www.npr.org/2024/10/20/nx-s1-4993651/sean-baker-on-writing-and-directing-anora

https://screenrant.com/is-anora-based-on-a-true-story/ [↩]

1 thought on “Anora (fullshot)”