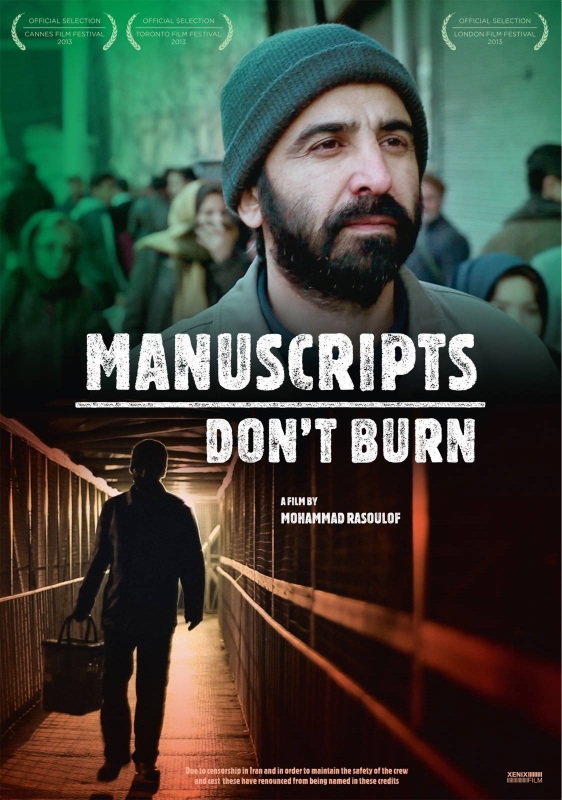

Ein Zeitzeugenbericht als radikalste Form des Guerilla-Films.

Originaltitel: Dast-Neveshtehaa Nemisoosand

Produktionsland: Iran

Veröffentlichungsjahr: 2013

Regie: Mohammad Rasoulof

Drehbuch: Mohammad Rasoulof

Darsteller: (Unbekannt)

Produktion: (Unbekannt)

Kamera: (Unbekannt)

Montage: (Unbekannt)

Musik: (Unbekannt)

Laufzeit: 125 Minuten

Iran, 1995: Vor dem Hintergrund von Zensur, Überwachung und Folter erzählt Mohammad Rasoulof von Morteza und Khosrow, deren Auftrag, einen Mord an einem Dissidenten zu begehen und diesen anschließend als Selbstmord zu tarnen, aus dem Ruder läuft. In letzter Sekunde ändert sich nämlich der Plan …

Quelle: moviepilot.de

Replik:

So effektiv Berlinale-Gewinner „Taxi Teheran“ von Jafar Panahi als Regimekritik auch sein mag, ist er doch eher eine humorvolle Auseinandersetzung mit künstlerischer Unfreiheit, versehen mit dem Gestus eines frechen, bockigen Jugendlichen, dessen einzige Waffe seine Chuzpe ist. Ganz anders Mohammad Rasoulofs Herangehensweise an das iranische, intellektuellenfeindliche Regime. „Manuscripts Don’t Burn“ ist ein wütender und in seiner Drastik absolut erschütternder Film. Er macht das Spiel mit der Zensur nicht zu einem freudigen Versteckspiel wie „Taxi Teheran“, sondern behandelt die Gräuel des Regimes in aller halbdokumentarischer Ungeschöntheit. Dieser Film blickt wirklich hinter die Kulissen. Er schaut unter das iranische Gesellschaftsbild, das Filmemacher wie Asghar Farhadi oder Abbas Kiarostami in den letzten zwei Jahrzehnten vermittelten. Er zeigt das, was andere nur in Anspielungen verpackten oder was Panahi nur als Ansatz vermittelt: Die unglaubliche Unfreiheit des Intellektuellen im Iran.

Intellektuelle auf der Flucht

Es geht in diesem Film um einen Intellektuellen, der ein Buch veröffentlichen will, welches auf einer Erinnerung beruht, die einen versuchten Mord an Intellektuellen thematisiert. Ein Bus voller Intellektuellen sollte als Unfall getarnt eine Klippe herunter gefahren werden, um unliebsame Kritiker aus dem Verkehr zu ziehen. Kasras, dieser Intellektuelle begegnet einem ehemaligen Freund, der von nun an für den iranischen Staat engagiert ist und sein Buch vernichten will. Kasras willigt mit dem Entfernen seines Manuskripts ein, wenn er im Gegenzug aus dem Land gelassen werden kann, um bei seiner Tochter in Frankreich zu leben. Derweil verfügen noch zwei andere Intellektuelle, ein Autor im Rollstuhl und ein Poet, Kopien seines Manuskriptes. Diese Manuskripte werden nun vom Chef des Sicherheitsdienstes und Kasras‘ ehemaligen Zellenkameraden aufgesucht, der vor Folter und Mord nicht Halt macht.

Beeindruckendes Verständnis für die Täter

Oft wird „Manuscripts Don’t Burn“ als Thriller bezeichnet, aber das ist er nur auf Handlungsebene nicht auf der seiner filmischen Machart. Stattdessen ist der Film ein Drama, dessen Essenz sich fast vollständig aus dem Textuellen seiner Dialoge ergibt. Viel wird geredet. Und aufmerksamens Zuhören lohnt sich, denn was hier gesagt wird, ist im Prinzip ein Zeitzeugenbericht. Absolut unverblümte Aussagen werden vom Regisseur und Drehbuchautoren Mohammad Rasoulof zudem immerzu mit alltäglichen Banalitäten gekoppelt, dass man hier mutmaßen muss, dass hier das Wenigste wirklich ausgedacht und das Meiste wirklich Erinnerungskultur ist. Zu dieser Strategie, das Banale mit dem Wesentlichen zusammenzusetzen gehört in diesem Film beinahe alles. Zum Beispiel das erzählerische Tempo, das zwar über einen raschen, genrehaften Schnitt verfügt, aber immer wieder kleine Randdetails einbaut, die das Gefühl von Dabeisein provoziert. Aber auch die Figurenkonzeption, die sowohl Täter als auch Opfer in dokumentarischer Nähe zeigt. Da sieht man die Auftragsfolterer vor ihrem Auftrag noch einen Tee in einem Gutshof trinken als wäre man in einem Nuri-Bilge-Ceylan-Film. Einer der Täter, der Arbeiter Khosrow, ist zudem ein besorgter Vater, der Geld für die Behandlung seines kranken Sohnes auftreiben muss. Es ist nicht selbstverständlich, in einem Film, der keiner iranischen Prüfungskomission vorgelegt wird, da er ohnehin schon „illegal“ entstanden ist, noch Verständnis für die Täter, für die erklärten Widersacher der künstlerischen Sache, zu zeigen. Ein unschöner Bruch darin befindet sich aber in der Figur des ehemaligen Zellenkameraden, der im Stile eines Genre-Films weitestgehend als eindimensionaler Bösewicht gezeichnet ist, ohne solche kleinen Einblicke des Alltäglichen.

Opfer spielen Täter unter Lebensgefahr

Das wirklich Imponierende an „Manuscripts Don’t Burn“ und gleichzeitig der Grund, warum das filmische Konzept noch besser als die Summe seiner handwerklichen Einzelteile ist, dass er über sich als filmisches Medium hinausweist. Es ist ein unerlaubt gedrehter Film, der trotzdem weitestgehend im Iran selbst gedreht wurde. Als Mitstreiter am Film, vor allem als Schauspieler, identifiziert zu werden, scheint so gefährlich zu sein, dass Regisseur Mohammad Rasoulof darauf verzichtet hat, die Namen der Crew zu veröffentlichen. Und somit spielt der gesamte Cast (auch die Täter!), mit Hintergrundwissen seiner afilmischen Rahmung, ständig auch die Rolle der gefährdeten Intellektuellen mit, die der Film eh schon thematisiert. Was für ein unfassbares Risiko muss es gewesen sein, unter diesen gefährlichen Umständen und der ständigen Angst, beim Dreh aufzufliegen, einen solch professionellen Film zu drehen? Über das handwerkliche Niveau vom Berlinale-Sieger „Taxi Teheran“ kann man an dieser Stelle nur schmunzeln. „Manuscripts Don’t Burn“ ist hingegen das radikalste Beispiel eines Guerilla-Films. Nicht nur in seiner Machart, sondern auch in seiner Stoßrichtung.

Das iranische Dissidentenkino als filmische Strömung

Man muss wohl mittlerweile langsam schon von einer filmischen Strömung sprechen, wenn man über das iranische Dissidentenkino redet, das die Schwierigkeit geistigen Unfreiheit zu einem Prinzip der künstlerischen Herausforderung macht. Der Iran ist nämlich ein absolut beispielloses Land, in dem eine breite, gut gebildete bildungsbürgerliche Schicht von mittelalterlichen Moralvorstellungen radikal diskreditiert und existenziell bedroht wird. Nur im Iran, so scheint es, ist eine so breite, so geistreiche filmische Auseinandersetzung mit so furchtbaren Restriktionen des Regimes denkbar. Es ist daher nicht so einfach, das Gezeigte als repräsentativ für alle möglichen Künstler- und Intellektuellenunterdrückungen in der Welt zu sehen. In diesem konkreten Bezug auf einen bestimmten Staat in einer bestimmten Zeit wird Rasoulofs Abrechnung natürlich nur umso politischer. So fern dem deutschsprachigen Zuschauer aber diese Zustände sein mögen, so sehr lohnt sich nichtsdestotrotz diese starke, schwer zu fassende Zeugenaussage von einem Film.

79%

Bildrechte aller verlinkten Grafiken: © Mohammad Rasoulof

2 thoughts on “Manuscripts Don’t Burn (mediumshot)”