Kriminalserie als soziologisches Großprojekt

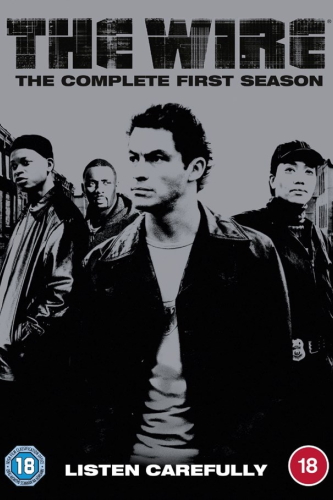

Originaltitel: The Wire (Season 1)

Produktionsland: USA

Veröffentlichungsjahr: 2002

Regie: V.A.

Drehbuch: David Simon & Ed Burns

Bildgestaltung: Uta Brisewitz

Produktion: Karen L. Thorson

Montage: Kate Sanford, Thom Zimny, Geraldine Perony

Darsteller: Dominic West, John Doman, Idris Elba, Frankie R. Faison, Larry Gilliard Jr., Wood Harris, Deirdre Lovejoy, Wendell Pierce, Lance Reddick, Andre Royo, Sonja Sohn u.A.

Laufzeit: 759 Minuten

Die erste Staffel folgt den Ermittlungen einer Sonderkommission der Polizei von Baltimore gegen den Drogenring Avon Barksdale und dessen „Nummer Zwei“ Stringer Bell. Nachdem ein Mordprozess gegen D’Angelo Barksdale, den Neffen von Avon Barksdale, an einer eingeschüchterten und daher falsch aussagenden wichtigen Zeugin scheitert, beschwert sich der frustrierte Mordermittler Jimmy McNulty bei dem zuständigen Richter Daniel Phelan. Aufgrund des politischen Einflusses von Phelan sieht sich die Polizeiführung gezwungen, eine Sonderkommission einzurichten. McNulty hat bereits den Ruf eines Störenfrieds und fällt bei Kollegen und Vorgesetzten durch diese Aktion vollends in Ungnade. (…)

Quelle: de.wikipedia.org

Replik:

Die nachfolgenden Ausführungen sollen sich als Work in Progress verstehen lassen, die Serie „The Wire“ zu analysieren, die vielen Beobachterinnen als Höchstform seriellen Erzählen gilt. Dabei ist „The Wire“ sogar mehr als das. Es ist ein großes, sperriges Panorama Baltimores, dessen Kriminalpolizei auf der einen, dessen organisierte Kriminalität auf der anderen Seite. In dessen Mitte spiegelt sich die gesellschaftliche Realität dieser Ostküstenstadt und im allegorischen auch der USA als Gesamtgesellschaft. „The Wire“ ist mehr als eine Kriminalserie, es ist eine soziologische Studie. Daher soll auch, neben den Untersuchungen auf rein-dramatischer Ebene (wie sie vor allem für die jeweiligen Staffeln vorgenommen sollen werden), eine Analyse der Gesamt-Serie mit Hilfe soziologischer (insbesondere systemtheoretischer) Begriffflichkeiten bemüht werden.

Kinematografisches Handwerk

Zunächst sei aber ein kurzer Blick auf die Filmgrammatik der Serie geworfen: „The Wire“ bietet geschmackvolle, satt noir-getränkte Bilder, die ein bisschen an die frühen Filme von David Fincher erinnern, die zur Entstehungszeit der Serie ja sehr gefragt waren. Die Montage ordnet die Bilder betont unspektakulär an. Gerade im Zusammenhang mit dem Einsatz von Musik fällt auf, wie wenig „The Wire“ darum bemüht ist, auf Tränendrüsen zu drücken oder dramatische Effekte zu verstärken. Musik kommt als Off-Instrument kaum vor (und wenn dann ist sie eher schlecht oder unpassend). Für meinen Geschmack wird aus emotional-schwangeren Szenen einen Tick zu schnell herausgeschnitten.

Das große Alleinstellungsmerkmal von „The Wire“ sind aber die Kamera-Bewegungen, die stark mit extrem schnellen Zooms und Positionswechseln arbeitet und damit die titelgebende Abhörung stilistisch spiegeln. Manchmal ein bisschen zu gewollt, manchmal dafür mit wirklich sehenswerten Einstellungen, deren Aufwand weit über dem Durchschnitt konkurrierender Drama-Series liegt. Nicht anders ist es da um das Schauspiel bestellt. Schauspieler haben in Serien zwar in der Regel weniger Probezeit, bzw, Zeit, einen einzelnen Take zu wiederholen, dafür aber den immensen Vorteil, dass sie über eine sehr lange Zeit die Rollen verinnerlichen können und somit mit ihnen prozessual „verschmelzen“ können. Auch wenn sich ein paar der Casting-Entscheidungen noch bewähren müssen (und das sogar die Hauptfigur Jimmy McNulty betrifft), lässt sich der Serie eine allgemein sehr hohe schauspielerische und inszenatorische Qualität attestieren. Der überzeugende Duktus von Polizisten und Gangstern macht einen Kernreiz der Serie aus. Außerdem weiß die streckenweise überdurchschnittlich geduldige, psychologische Inszenierung zu gefallen, häufig werden bestimmte Situationen nur durch kleine Gesten (Nicken, Blicke) gelöst. Insbesondere der Sprachgebrauch in Dialogen mit ihrer spektakulären Vermischung von Dialekten, Soziolekten und Szenebegriffen sind eine zentrale Attraktion in „The Wire“ und scheinen sich zwischen dokudramatischer Authentizität und publikumswirksamer Ikonizitität im Zweifel für ersteres zu entscheiden.

Erzählstruktur: Tolstoi in Baltimore

In „The Wire“ kommt man relativ schwer rein. Das hängt damit zusammen, dass „The Wire“ seine sozialdramatische Milieu-Analyse und sein Instrumentarium (siehe weiter unten) gleich gnadenlos auf den Tisch knallt (als wäre es Barksdale’s dope). Eine große Anzahl an Storysträngen werden gleichzeitig begonnen, nicht wirklich hierarchisiert oder in Spannungskriterien geordnet. Relativ wahllos wirkt der erzählerische Einestiegspunkt. Es gibt keinen streng dramatisch getakteten Mini-Konflikt, aus der „The Wire“ dann immer noch größere Kreise ziehen lassen und seine immense Komplexität heraussprudeln hätte können. Eine solche Einsteigerfreundlichkeit hätte der Qualität der Serie nicht geschadet. Und jede andere Serie hätte das wohl auch genau so gehandhabt. Aber „The Wire“ ist eben kein Page-Turner. Es gibt hier nicht einmal richtige Cliff-Hanger. Alles ist einfach eine große Erzählung, der es relativ scheißegal scheint, wann jetzt welche Episode vorbei ist und eine neue beginnt. Insbesondere neben besonders ökonomisch getakteten Erzählformen der modernen seriellen Gattungsbrüder wie „Breaking Bad“ wirkt „The Wire“ wie ein aus der Zeit gefallener Erzählapparat. In seiner bisweilen steifen Haltung, seiner relativen Indifferenz gegenüber dramatischen Zuspitzungen und der genuinen Coolness, die dann doch immer wieder aus den authentischen Figuren gerinnt, wirkt die Serie als wäre sich Lew Tolstoi nicht sicher gewesen, ob er eine diskursanalytische Milieustudiu über Baltimore oder einen dort angesiedelten Kriminalroman schreiben solle, sodass er eben irgendwie einfach einen Tolstoi geschrieben hat — in Baltimore.

Abgeschlossene Systeme und transsystemische Bewegungen

David Simon hat seine erzählerische Welt dazu geradewegs planspielartig, ja, ludologisch angeordnet. Sie erinnert beim genauen Hinsehen an ein Spielfeld. Das fängt schon buchstäblich beim Territorium an, in dem „The Wire“ angesiedelt ist. Die „Lowrises“ und „Towers“, die verschiedenen Stockwerke des Polizeipräsidiums usw. Obwohl nie ganz genau geografisch verortet, erzeugt die Serie für den Ort, Baltimore, in dem die Serie angesiedelt ist, eine quasi-geografische Orientierung. Und auf diesem „Spielfeld“ werden nun fortwährend Figuren eingesetzt, ausgetauscht, Spielzüge mit ihnen gezogen usw. Das ist insofern schon einmal bemerkenswert, da eine solche Spielfeldtheorie, ein solches Konzept des sozialen Raums, typisch für soziologische Forschungsarbeit, etwa die von Pierre Bourdieu und Niklas Luhmann ist. Und als nicht Geringeres als soziologisch muss man auch die Koordinationsarbeit nennen, die Show-Runner David Simon hier vorgenommen hat. Nichts als Systeme sind nämlich die Parteien, denen Figuren in „The Wire“ angehören (können). Am augenscheinlichsten die beiden großen Systeme „Kriminelle“ und „Polizei“, die permanent auf einer horizontalen Achse neben einander liegen und sich eigentlich nie direkterwegs kreuzen (das wäre in Form eines „Double Agents“ aber möglich!). Innerhalb dieser beiden Systeme gibt es wiederum eine Vielzahl weiterer Teilsysteme. Bei den Kriminellen die Lowrises, die Highrises, sowie die Machzentrale, bestehend aus Avon Barksdale/Stringer Bell. Bei der Polizei zunächst die Abteilungen Narcotics und Homicide und dann die protagonistische Einsatzgruppe und die oberen Deputys. Diese Teilsysteme bewegen sich jeweils auf einer vertikalen Achse zu einander, sie sind hierarchisiert und erzeugen dramatische Effekte durch Gehorsamkeiten und Ungehorsamkeiten. Dazu kommen noch ein paar weitere Systeme, wie das juridische System der Anwälte oder den lose mit den Kriminellen assoziierbaren frei-radikalen Flügel der Omar-Gangster. Allen Systemen, ob sie nun vertikal oder horizontal zu einander angeordnet sind oder nicht, ist gemein, dass allein dann schon, wenn es eine Bewegung von einem zu einem anderen System gibt, bereits ein großer dramatischer Effekt entsteht. Also wenn ein Polizist degradiert wird (vertikal) oder ein Maulwurf der Polizei in die Criminal-Welt geschleust wird (horizontal) usw. Allein durch reine transsystemische Bewegungen der Figuren werden bereits dramatische Effekte erzeugt und das hat elementar mit der streng eingehaltenen Strategie von nebeneinander existierenden, hermetisch abgeschlossenen Systemen zu tun, deren Aggregatszustände sehr stabil bleiben. D.h. auch wenn Bewegungen stattfinden, bricht niemals — zumindest in der ersten Staffel nicht — ein System völlig aus einander oder verschmilzt mit einem anderen (nichtmal in der Polizei; vorausgesetzt, man betrachtet Homicide und Narcotics eher als „Klasse“, denn als System)1. Funktionieren tut das, weil „The Wire“ die Regeln und Aggregatszustände der Systeme permanent artikuliert. Man weiß in jeder Minute der Serie genau darüber Bescheid, welchen Einfluss die jeweilige Figurenbewegung auf das System hat, da die Serie permanent (in Dialogen der jeweiligen Figuren) erklärt, wie es um das System bestellt ist.

Kommunikation und Kapital

Dramatik wird aber nicht nur das reine Verschieben von Figuren erzeugt, sondern auch durch Kommunikation (von Informationen). Da es hier um Gangster mit einem Geheimnis geht, das es a) zu lüften und b) zu beweisen gilt, haben die Gangster eine Art Informationskapital2: (wo sind die Drogen, wie funktioniert der Vertrieb, wie und wohin fließt das Geld, wo sind die Verstecke?). Diese Informationen wollen von der Polizei herausgefunden werden. Die Polizei hingegen verfügt nahezu über gar keine Information, die für die Kriminellen relevant wären. Es ist also eine reine kommunikative Einbahnstraße, die die Polizei ausbauen und die Kriminellen behindern wollen. Dadurch ist Kommunikation hier ein Spiel, in dem die eine Partei versucht, das Informationskapital zu behalten und die andere das Kapital zu erlangen.

Die seltenen direkten Kommunikationen zwischen Kriminellen und Polizei sind direkte Duelle um Informationskapital, die mit rhetorischen bzw. psychologischen Tricks geführt werden. Häufiger kommt es vor, dass die Polizei aber über den Umweg von Mittelfiguren, die nicht direkter Teil des anvisierten Systems sind, sondern mit ihnen lose assoziiert sind, an Informationskapital gelangt.

Und dann gibt es noch die Informationstechnik des Abhörens, das in „The Wire“ stilprägend und titelgebend ist. Es ermöglicht eine weitere informationelle Querverbindung zwischen den Systemen bei gleichbleibender Stabilisation der beiden mit einander verbundenen Systeme (im Moment des Abhörens sind Polizisten umso mehr Polizisten und Kriminelle umso mehr Kriminelle). Das Abhören ist, auf sein dramatisches Potenzial abgeklopft, gar nicht so spannend, denn es ermöglicht den direkten Zugang zu Informationen, ohne den dramatisch viel reicheren Umweg über Drittfiguren oder psychologische Tricks. Es wird sich zeigen, wie „The Wire“ dieses Gadget in weiteren Staffeln einsetzt. Dramatisch erscheint mir sein Anwendungspotenzial relativ beschränkt und auch die größten Stärken der ersten Staffel kommen nicht unbedingt durch den Einsatz dieses Erzählmittels zur Geltung.

Erzählperspektivik: Ein Spiel mit zwei Parteien

Im Gegensatz zu den meisten Kriminalserien bzw. -filmen ist „The Wire“ ziemlich genau 50/50 aus der Sicht von „Gut“ und „Böse“ erzählt, was (fast) notwendigerweise dazu führt, dass „The Wire“ Spannungsmomente durch Mindfuck- und Überraschungseffekte mehr oder weniger komplett suspendiert. Auch das, was Hitchock als Suspense bezeichnet — also die Spannung durch den Wissensvorsprung des Zuschauers gegenüber den Figuren — nutzt „The Wire“ kaum aus. Das hat zwei Gründe, an deren beider Ende die Erkenntnis steht, dass „The Wire“ narrativ-mechanisch gesehen gar keine Kriminalserie ist. Sondern genau genommen — und nicht wenige betrachten „The Wire“ ja auch als das — ein Sozialdrama. Die Erzählform von Systemen, die sich taktisch duellieren und den Zuschauer mit offenem Blick auf das Blatt der jeweiligen Spieler blicken lässt, hat einerseits den klaren Reiz, den Zuschauer zur Partizipation an einem spannenden „Spiel“ einzuladen (ein Sport-Match ist ja auch nicht uninteressant, auch wenn man stets beide Parteien gleichermaßen bei ihren Zügen beobachten kann) und andererseits erzeugt es auch diese viel zitierte „epische Breite“ (episch ist im Fachjargon gesprochen übrigens genau das Gegenteil von dramatisch), diese Genauigkeit der Beschreibung und fast dokumantarisch anmutende Tiefe, dass „The Wire“ eben ganz klar auch ein großes-großes Panorama der amerikanischen Gesellschaft und ihrer Institutionen sein möchte. Vom Heroin-Moloch bis in die Politik. Und dafür hat „The Wire“ auch eine hoch spannende und effektive Form gefunden, auch wenn sie manchmal spröde oder überkomplex erscheinen mag. Auch wenn „The Wire“ dabei klare Genre-Anleihen von Kriminalfilmen beinhaltet, sowie bestimmte Figurentypen und Dialogformen, so verfügt die Serie über dieselbe Prävalenz quasi-dokumentarischer Genauigkeit gegenüber spannungstreibender Dramatik wie sie ein Sozialdrama nicht überzeugter einsetzen könnte.

Bildrechte aller verlinkten Grafiken: © Blown Deadline Productions / HBO

- Luhmann würde das als „Autopoiesis“, also als Selbsterhaltung bezeichnen [↩]

- natürlich ist der provisorische Begriff „Informationskapital“ eine Anspielung auf die verschiedenen Kapitalsorten in Pierre Bourdieus Soziologie [↩]

2 thoughts on “The Wire — Season 1 (fullshot)”