Third-Person-Open-World-Adventure Weltkrieg.

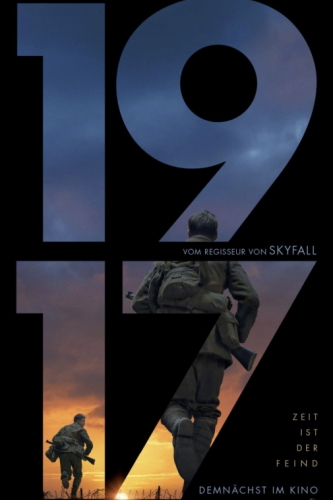

Originaltitel: 1917

Produktionsland: USA, Großbritannien

Veröffentlichungsjahr: 2019

Regie: Sam Mendes

Drehbuch: Sam Mendes, Krysty Wilson-Cairns

Produktion: Sam Mendes, Pippa Harris, Jayne-Ann Tenggren, Callum McDougall, Brian Oliver, Michael Lerman, Julie Pastor

Kamera: Roger Deakins

Montage: Lee Smith

Darsteller: George MacKay, Dean-Charles Chapman, Gerran Howell, Michael Jibson, Justin Edwards, Benedict Cumberbatch, Andrew Scott, Richard Madden, Colin Firth, Adrian Scarborough, Mark Strong, Daniel Mays, Jamie Parker, Nabhaan Rizwan, Claire Duburcq, Richard McCabe

Laufzeit: 119 Minuten

Quelle: moviepilot.de

Im April 1917 hat der Erste Weltkrieg seinen Höhepunkt erreicht. Es geschieht in dieser heißen Phase des Krieges, dass zwei junge britische Soldaten einen wichtigen Auftrag erhalten: Blake (Dean-Charles Chapman) und Schofield (George MacKay) werden von ihrem General (Colin Firth) hinter die feindliche deutsche Linie geschickt, um kurzfristig einen Angriff abzusagen. Wenn sie es zu Fuß nicht rechtzeitig zu dem Regiment von 1600 Soldaten schaffen, könnten diese schnurstracks in einen Hinterhalt laufen, denn die Deutschen haben sich nur scheinbar zurückgezogen. Die zwei haben jedoch nur wenige Stunden Zeit, um ihr Ziel zu erreichen. Für Lance Corporal Blake wird die schier unmöglich erscheinende Mission außerdem zu einer persönlichen Angelegenheit, denn sein Bruder befindet sich unter den Soldaten der bedrohten Kompanie.

Replik:

Kaum bei einem filmisch verarbeitetem Thema gibt es so ausschweifende Debatten um dessen formeller Umsetzung wie beim Thema Krieg. Wohl deswegen, weil Krieg gleichzeitig einen außeralltäglichen Zustand darstellt, über dessen adäquater Darstellung die meisten Menschen mangels Zeitzeugenschaft nur spekulieren können, als auch dass er (jedenfalls im liberalen, demokratischen Diskurs) ein einzig negatives Phänomen beschreibt*. Sam Mendes verarbeitet in „1917“ nach eigenen Angaben nun Geschichten, die ihm sein eigener Großvater erzählte, wählt dabei aber eine höchst problematische Form. Ein Mittendrin-Spektakel, das sich medienwissenschaftlich wie kaum jemals ein Film zuvor im Bereich eines Videospiels befindet, dabei den Krieg gleichermaßen ästhetisiert, als auch paradoxerweise sowohl entpersonalisiert als auch entkollektivisiert. „1917“ ist ein Kind seiner Zeit und lässt tief blicken, wie wir uns heutzutage Krieg vorstellen.

*genau hierher rührt die Debatte, ob es überhaupt Kriegsfilme gibt oder geben darf und ob es nicht viel eher Antikriegsfilme sind

Open-World-Filmmaking

Zwei Soldaten, Schofield und Blake, müssen sich ihren Weg zu einer anderen Kompanie durch das gefährliche Niemandsland bahnen, um dort einem Offizier mitzuteilen, dass der geplante Angriff auf deutsche Stellungen zurückgezogen werden muss, da man sonst in einen verhängnisvollen Hinterhalt geraten würde. Mendes wählt für diese betont „kleine“ Aufgabe nun einen tosend-sensationalistischen Blick. „1917“ ist in „einer einzigen Einstellung“ gedreht. In Anführungszeichen ist das deshalb zu setzen, da „1917“ noch einmal viel deutlicher als ein ebensowenig in einer Einstellung gedrehter Film wie „Birdman“ eine überaus-eindeutige Verkettung von Plansequenzen ist, die in regelmäßigen Abständen die beiden Figuren aus dem Blick verliert und über irgendeinen Stein o.Ä. filmen muss, damit an dieser Stelle das Aus-und-wieder-Einschalten der Kamera ermöglicht wird. Interessant ist das deshalb besonders, weil dieser filmische Modus nahezu 1zu1 einem Open-World-Computer-Spiel entspricht. Dort ist die Welt nämlich auch nicht wirklich open, sondern sie wird aus dem Arbeitsspeicher geladen, sobald man irgendeinen Punkt an der Karte erreicht hat.

Impotenter Medienhybrid

Dadurch wird die Dramaturgie des Films auf das Abhangeln von kleinen Episoden limitiert, die immer einen ähnlichen Spannungsaufbau haben, da an ihrem Ende immer ein „Savepoint“ stehen muss. Das erklärt, warum es in dem Film immer wieder „Ruhephasen“ wie das erschöpfte Zuhören eines singenden Soldaten in einem Wald oder dem Zusammentreffen mit einem französischen Mädchen in einem Keller geben muss, die sich aus der Geschichte ununterbrochenem Zeitdrucks eigentlich gar nicht erzählen. Aber das ist noch lange nicht das Schlimmste, was dieses Zusammenwürfnis von Film und Spiel mit sich bringt. Allein die Bewegungen von Roger Deakins‘ Kamera scheinen Imitationen derselben Bewegungen aus einem Third-Person-Adventure zu sein (man denke z.B. an die Brückenszene). Diese zunehmende Fusion von Spiel und Film ist deswegen ein Debakel, da im Grunde genommen beide Medien freiwillig auf ihre Stärken verzichten. Ein Spiel lebt vom Eingreifenkönnen und einer ausgetüftelten Mechanik (Gameplay), durch das es sich von anderen Spielen unterscheidet. Ein Film lebt von der Transposition eines realen Gefühls in filmische Grammatik. Also gerade nicht der Versuch die Realität zu kopieren, sondern ihn in einen Ausdruck zu verwandeln, durch den wir durch das reine Zuschauen an das reale Objekt erinnert werden. Durch den Mittendrin-Film wie „1917“ oder ein beliebiges Konsolenspiel, das mit inaktiven Plansequenzen arbeitet (irgendwo hier in diesem Problemfeld lässt sich auch Virtual Reality verorten), entsteht lediglich ein ärgerlicher Hybrid, der viel weniger mit der Wiedergabe von Realität zu tun hat, als er feierlich vorgibt.

Krieg als Abenteuer

Man muss diesen transmedialen Modus hinterfragen, weil er zu einer Mode wird, die den Otto-Normal-Konsolenspieler mit dem Oscar-Komitee verbindet und somit einen Anspruch auf eine allgemeingültige ästhetische Meisterschaft erhebt. Auch Auteurs des Kunstfilms versuchen sich darin, z.B. ein Laszlo Nemes mit „Son Of Saul“ oder „Sunset“. Ist die Idee eines plansequenzierten Mittendrinspektakels per se schlecht? Nein, aber sie verleitet zu Fehlschlüssen und falschen Anwendungsgebieten. Krieg ist so ein falsches Anwendungsgebiet, denn Krieg ist kein Ort mit „Save points“ und um ein Individuum herumdrehenden Kameras, lustig animierten und perfekt platzierten Ratten und Pferdekadavern. „1917“ macht im Grunde genommen Lust auf Krieg. Und das darf ein Film nicht machen. Niemals. Es sei denn er thematisiert genau dieses Lustprinzip reflexiv und selbstkritisch. Das Gegenteil ist in „1917“ der Fall. Krieg ist hier das Abenteuer eines betont charakterlosen Individuums.

Antiheld und entindividualisiertes Individuum

Schofield (Spoiler: Blake stirbt relativ früh) ist ein Alter Ego par excellence. Eine Leerstelle, in die sich fast jeder Zuschauer ohne Schwierigkeit hineinprojizieren kann. Gleichermaßen auch ein brav nach klassischen Dramaturgiemodellen funktionierender Antiheld, denn eigentlich wurde er in dieses Abenteuer ja nur hineingezogen. Diese Uneigenheit ist auch ein klassisches Mittel von Narrativität in vergleichbaren Abenteuer-Videospielen. Einerseits verfolgen wir hier nun also eine betont unindividuelle Figur und andererseits eben auch einen einzigen Antihelden. Krieg wird hier also auch zu einem Vehikel einer Ideologie, in der das Leiden des Einzelnen so wahrhaftig und schön sein kann, dass es moralische Maßstäbe für eine ganze Gesellschaft und somit für die Rechtfertigung eines Krieges setzen kann. Bezeichnenderweise gibt es da auch eine Szene mit einer schönen jungen Französin, in der Schofield gefragt wird, wo denn die anderen Soldaten sind und unser Antiheld antwortet „Just me. Only me.“ Durch diese Singularisierung des Kriegerlebens verstärkt sich der Abenteuercharakter. Für die Rekrutierung von Militärs in einer demokratisch-kapitalistischen Gesellschaft, in der das individuelle Erleben über allem steht, ist dieses Narrativ nur folgerichtig. Nicht umsonst sehen Werbespots der Bundeswehr oder der französischen Armee heutzutage ja aus wie Computerspiel-Trailer.

Die humanistische Flagge

Wie schon „Dunkirk“ so erzählt auch „1917“ ein neues Narrativ des Kriegs. Ein sanftes und defensives. Ein friedliches und humanistisches. Nicht der Sieg wird gefeiert, sondern der Rückzug. Dass es natürlich auch Großbritannien wie jeder anderen Supermacht Anfang des 20. Jahrhunderts vordergründig um geografische Interessen und das Testen angehäufter moderner Waffenarsenale ging, ist in „1917“ kein Thema. Es wird einzig suggeriert, dass „Großbritannien“ unfreiwillig in einem Krieg steht, in dem das Wichtigste zu sein scheint, möglichst viele Menschen am Leben zu behalten, insbesondere den eigenen Bruder**. Deutsche hingegen ermorden selbst noch die sanften britischen Humanisten, die ihnen nach einem Flugzeugabsturz das Leben retten wollten. Gut, diese Form von Westpropaganda ist im sogenannten Antikriegsfilm keineswegs etwas Neues. Aber man sollte sie wohl im Hinterkopf behalten, in Zeiten, in denen der Westen überall auf der Welt Kriege im Namen des Humanismus führt bzw. unterstützt und dabei so tut, als gäbe es in diesen Kriegen keine zivilen Opfer durch eigene Hand.

**Eher gut gemeint als richtig ist auch die Darstellung farbiger Soldaten im Ersten Weltkrieg. Immer mal wieder ist ein vereinzelter farbiger Soldat als völlig selbstverständlicher Teil in ansonsten weißen Kompanien zu sehen. Hier wäre eigentlich Gelegenheit für Selbstkritik gewesen, denn Kolonialtruppen waren in der Regel ethnisch völlig homogene „Spezial“- bzw. Kanonenfutterbataillons und zudem eher von den Franzosen als von den Briten im Einsatz. Auch dass es keinerlei rassistische Bemerkungen bei einem Zusammentreff mit weißen Soldaten gegeben haben soll, kann man getrost als politisch-korrekte Fantasie abtun.

Ein Ausblick auf das filmisch Wirkliche

„Aber es war doch genauso. Opa Mendes hat das doch genauso erlebt!“, könnte man jetzt sagen. Was aber die Form von „1917“ letztlich heuchlerisch und falsch macht, ist nicht die Idee „einer“ Plansequenz an sich, sondern ihre übertriebene und kompromissgeile Umsetzung. Nein, ganz genau so war das an diesem Juni-Tag 1917 sicherlich nicht. Der Weg zwischen den beiden Kompanien war wahrscheinlich erheblich, kürzer, „ungefährlicher“ und kulissenärmer. Wahrscheinlich war auch keine Französin mit einem fremden, hungrigen Baby in einem Keller zwischen den beiden Kompanien. Hätte Mendes wirklich mit Ernsthaftigkeit versucht, der Realität qua Plansequenzierung gleichzukommen, wäre „1917“ ein auf dem ersten Blick unspektakulärerer, aber auf dem zweiten Blick ein spannenderer, da fühlbar echterer Film geworden. Es wäre ein Film geworden, der einem wirklich bei einem Schussgeräusch hätte zusammenschrecken lassen, der Spannung aus der Unberechenbarkeit des realen Moments gewonnen hätte (statt ständigem Abhangeln vorhersehbarer Plot-/Savepoints) und der ein wirkliches Wagnis und ein nie zuvor da gewesener Film gewesen wäre — und nicht ein überteuertes, inaktives Computerspiel.

28%

Bildrechte aller verlinkten Grafiken: © Amblin Partners / DreamWorks / Neal Street Productions / New Republic Pictures / United International Pictures

Die Beschreibung des Films stimmt so weitestgehend. Die eingeflochtene und in der Überschrift kulminierte Kritik lann ich überhaupt nicht teilen. Viel zu theoretisch, viel zu sehr das Suchen nach Kritikpunkten, um zu dem Fazit „schlechter“ bzw. „gar kein“ Film zu kommen.

Mir ist es völlig egal, ob 1917 ein Computerspiel ist, ich wusste es nicht mal. Was für mich zählt, ist die Wirkung des Films, seine Geschichte und ob sie mich packt. Und das hat sie. Sowohl aus formellen, gestalterischen Gründen als auch wegen ihres Inhalts. Noch nie habe ich den Ersten Weltkrieg so erzählt bekommen. Der Film hat mich einfach berührt und beeindruckt und war das, was ich von guter Kinounterhaltung erwarte: eine besondere visuelle und emotionale Erfahrung. Das reicht mir vollkommen, egal ob theoretisch dieses und jenes falsch ist und viel besser hätte gemacht werden können. Praktisch ist es einfach ein packender Film.