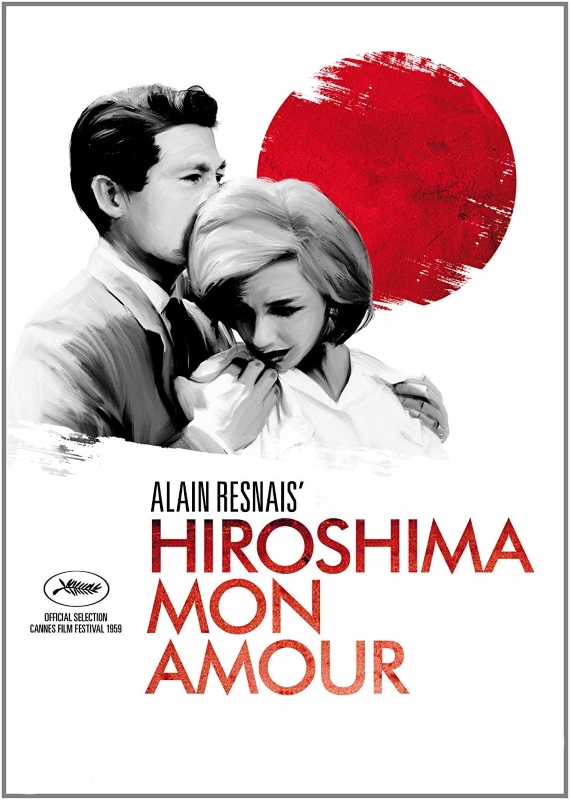

Ein prosimetrischer Antikriegs-Film: Resnais zeigt zwei Wege der Bewältigung.

Originaltitel: Hiroshima mon amour

Produktionsland: Frankreich, Japan

Veröffentlichungsjahr: 1959

Regie: Alain Resnais

Drehbuch: Marguerite Duras

Produktion: Anatole Dauman, Samy Halfon

Kamera: Michio Takahashi, Sacha Vierny

Montage: Jasmine Chasney, Henri Colpi, Anne Sarraute

Darsteller: Emmanuelle Riva, Eiji Okada, Stella Dassas, Pierre Barbaud, Bernard Fresson

Laufzeit: 90 Minuten

Eine französische Schauspielerin (Emmanuelle Riva) reist ca. 15 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs nach Hiroshima, um dort einen Film zu drehen. Dort lernt sie bald den japanischen Architekten (Eiji Okada) kennen mit dem sie ein intensives Verhältnis beginnt. In Hiroshima mon amour mischen sich die Liebesszenen mit Szenen des Krieges, da die Französin durch die Präsenz des Krieges in Japan auch an ihre Erfahrungen während des Zweiten Weltkrieges in Frankreich erinnert wird. Sie erzählt ihrem japanischen Liebhaber, dass sie damals in einen deutschen Soldaten verliebt war, der von einem Résistance-Kämpfer getötet wurde. Sie wurde daraufhin von den Bewohnern ihres Dorfes beschimpft und verjagt.

Quelle: Moviepilot.de

Replik:

(ursprünglich erschienen als Post

im mittlerweile inaktiven Filmtiefen.de-Forum, 30.06.2013)

„Ich habe alles gesehen in Hiroshima„

Den ersten zehn Minuten von „Hiroshima, Mon Amour“ sieht man an, dass der Film eigentlich als Dokumentarfilm geplant war. Und tatsächlich erreichen sie immer noch ihr Ziel, die Grausamkeit der Bombe abzubilden, dass man dieser keine Faszination zollt, sondern dieser nur mit Ekel und nichts anderem begegnen kann.

„Man dreht Werbefilme für Seife – Warum nicht auch für den Frieden?„

Vom Dokumentarischen ins Fiktionale

Dann machen die faszinierend fotografierten Verschrenkungen von Gliedmaßen und die Stimmen aus dem Off, die sich so rekurrent zu widersprechen vermögen, auf einmal einen Sinn: Es sind die Stimmen einer französischen Schauspielerin, die in Hiroshima an einer internationalen Antikriegsfilmproduktion arbeitet und die eines japanischen Architekten. Beide namenlos. Aber sie lieben sich in diesem Moment in einem Hotelzimmer.

Warum widersprechen sich die Liebenden? Ist es ein Gewissenskonflikt, der in beiden personifiziert wird? Will es uns sagen, dass wir die Bombe niemals verstehen werden, auch wenn wir es zu glauben vermögen? Niemals deren Zerstörungskraft verstehen werden? „Sie betrachten Erklärungen und Beschreibungen, anstelle der Wirklichkeit.„

Zwei Wege der Bewältigung

„Hiroshima Mon Amour“ ist aber viel mehr ein Film über die Bewältigung, über das Hinwegkommen. Über den Krieg – und somit ist der Film im Herzen ein Antikriegsfilm – aber auch über das Leid an sich. Die Schauspielerin, so lernen wir, verlor im Zweiten Weltkrieg ihre Jugendliebe, einen deutschen Soldaten. Sie wurde darüberhinaus als Kollaborateurin gedemütigt und von ihrer eigenen Familie verstoßen. Der Architekt hingegen ist eher ein Zuhörer, sein Leiden erschließt sich nur durch Spekulation. Man kann ihn als stellvertretend für das japanische Kollektivleiden nach Fat Man und Little Boy verstehen.

Der Film zeigt zwei Wege der Bewältigung: Für die Schauspielerin steht das Wort „Hiroshima“ für das Ende des Krieges (Sie las in der Zeitung vom Ende des Krieges im Zusammenhang mit der Atombombe). Das Ende des Krieges steht aber auch für den Verlust ihrer Liebe. Somit ist die Reise nach Hiroshima (und das Lieben eines japanischen Mannes, den sie Hiroshima nennt) ein offensiver Versuch der Selbstbewältigung. Sie versucht zu vergessen und loszulassen, indem sie auf ihre Wunde drückt. Sie scheitert aber und bleibt weiterhin an ihrer Sehnsucht gebrochen. Vielleicht auch ein Fingerzeig der Drehbuchautorin Marguerite Duras, dass Hiroshima eben nicht nur für das Ende des Krieges, sondern auch für den Aufbruch in einen weiteren Krieg steht.

„Die Temperatur des Sonnenballs auf dem Platz des Friedens.„

„Der menschliche Geist hat sie geschaffen, aber die Politik ist hinter dem wissenschaftlichen Geist zurückgeblieben.„

Ein Wort als Eskapismus

Der japanische Architekt versucht vor seinen Leiden zu fliehen und flüchtet in die Arme der schönen Französin. Er spricht vorzüglich französisch und lernte dies offenbar von Kindesfuß an. Er nennt die Schauspielerin nach ihrem Heimatstädtchen „Nevers“. Vermutlich entspricht die Vorstellung an die französische Kleinstadtidylle, der romantischen Vorstellung, die er als kleiner Junge im Französischunterricht vom weit entfernten europäischen Land hatte. Somit ist Nevers für ihn ein Eskapismus. Das ständige Auffordern der französischen Schauspielerin gegenüber in Japan zu bleiben, zeigt seine emotionale Abhängigkeit von dieser Leidesbewältigung. Beide Figuren stehen in einem Abhängigkeitsverhältnis, wobei letztlich die Schauspielerin Hiroshima verlässt, da ihr Bewältigungsversuch scheitert.

Denkbar wäre auch, dass Nevers für die romantische Liebe steht, nach der der Architekt strebt und er diese in die Schauspielerin projiziert. Diese hat die romantische Liebe aber schon durch das Kriegsende („Hiroshima“) sterben sehen. Die Reise nach Hiroshima wäre somit eine Reise zurück zum schmalen Grat zwischen jugendlicher, romantischer Liebe und dem Erwachsenwerden. Ein letzter Flirt mit den Erinnerungen an frühe Tage, ohne Bereitschaft aber wirklich dort hin zurück zu gelangen, während der Architekt die romantische Liebe (Nevers) begehrt. Die Zeit in Nevers wird von der Schauspielerin aber als Verrücktheit betrachtet.

„Es ist mit der Verrücktheit wie mit der Klugheit – man kann sie nicht erklären, wenn sie über einen kommt.„

Figuren als unpersönliche Symbole

Beide Figuren betrachten sich selbst als unpersönliche Symbole. Die Schauspielerin interessiert sich etwa kaum für die Person des Architekten, sondern lediglich für die Geschichte Hiroshimas und ihre eigene, die sie in den Architekten projiziert. Beide Figuren fragen nicht nach ihren Namen aber geben sich gegenseitig Stadtnamen. Dadurch glaubt der Zuschauer beide Filmfiguren persönlicher zu kennen als die Figuren sich kennen (wollen).

„Hiroshima, Mon Amour“ ist ein prosimetrischer Film. Der Dialog beider Figuren besteht aus symbolhaften Schlagsätzen, deren Mühe sie zu einem Skript zu verdichten, man in dem einen oder anderen Moment schon anmerkt. Das macht „Hiroshima, Mon Amour“ zu einem sehr zitierfähigen Werk, dennoch versagt der Film darin, Empathie für die Figuren zu entwickeln. Der Film bleibt symbolhaft und wenig nahbar. Aber vielleicht ist das auch durchaus die Absicht des Films, denn so bleiben die gewaltigen Gräuel des Kollektivs, die der Film abbildet immer im Vordergrund, auch wenn beide Figuren den Anspruch erheben, ihr eigenes Leid über das der Gesellschaft zu stellen.

Man muss sich auf den Resnais-Film einlassen, aber wenn man einen Zugang zu dem Film findet, der über das Berauschen an der Nouvelle-Vague-Optik hinausgeht, eröffnet sich eine Vielzahl an Lesearten. Ein sehr symbolhafter, sehr literarischer Film von verstörender und gewaltiger Schönheit.

98%

„Du hast nichts gesehen in Hiroshima.„

„Nichts.“

Argos Films / Como Films / Daiei Studios / Pathé Entertainment / Concorde Home Entertainment

1 thought on “Hiroshima, Mon Amour (mediumshot)”