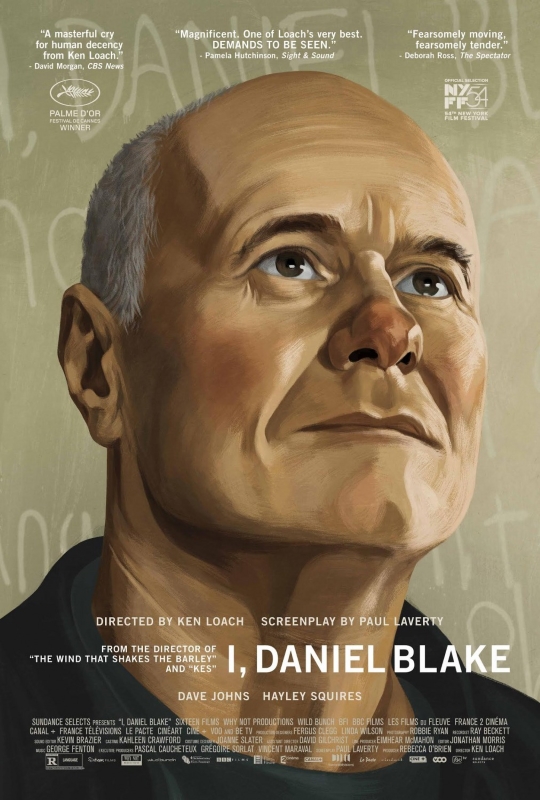

I, Ken Loach. Eine (zu) persönliche Sozialkritik.

Originaltitel: I, Daniel Blake

Alternativtitel: Ich, Daniel Blake

Produktionsland: Großbritannien

Veröffentlichungsjahr: 2016

Regie: Ken Loach

Drehbuch: Paul Laverty

Produktion: Rebecca O’Brien

Kamera: Robbie Ryan

Montage: Jonathan Morris

Musik: George Fenton

Darsteller: Dave Johns, Hayley Squires, Dylan McKiernan, Briana Shann, Mick Laffey, Harriet Ghost, Helen Dixon, Bryn Jones, Laura Jane Barnes-Martin, Kema Sikazwe, Steven Richens

Laufzeit: 100 Minuten

Ich, Daniel Blake spielt im britischen Newcastle. Hier leben der Tischler Daniel (Dave Johns), der die 50 inzwischen überschritten hat, und die alleinerziehende Mutter Katie (Hayley Squires) mit ihren zwei Kindern. Als einfache Leute verstehen sie wenig von der Bürokratie ihres Staates, müssen sich jedoch mit den bürokratischen Prozessen und Formularen auseinandersetzen, um über die Runden zu kommen. Doch die Sozialhilfe gewährt ein Wohlfahrtsstaat nicht ohne Aufwand und die Fallstricke präsentieren sich in zahlreichen Formen. Das bekommt insbesondere Daniel zu spüren, als er nach einem Herzanfall krank geschrieben wird, das Arbeitsamt ihm daraufhin jedoch jegliche finanzielle Unterstützung verweigert. Dass Katie in einer ähnlichen Situation feststeckt, führt die beiden in ihren Schwierigkeiten zusammen.

Quelle: moviepilot.de

Replik:

„I, Daniel Blake“ wird vermutlich Ken Loachs letzter Film sein. Was für ein Auteur sich damit von der Bildfläche verabschiedet, zeigt dieser Cannes-Gewinner nochmal ganz exemplarisch. „I, Daniel Blake“ ist kein besonders hervorragender Film, aber thematisch besonders typisch für das Loachsche Schaffen. Und wo jeder Film von ihm immer auch sehr persönlich ist, ist es dieser ganz besonders. Ein Film, der eigentlich „I, Ken Loach“ heißen müsste.

Alter Ego Loachs

Es ist unschwer, in Daniel Blake einen Alter Ego Ken Loachs zu sehen. Ein alternder Mann, das eigene Lebensende bewusst vor Augen, ein Kämpfer gegen das verkommene System im Kleinen … Und trotzdem ist Daniel Blake ein Mann, aus dem doch eine beinahe religiöse Zufriedenheit strahlt, der ein grundlegend freundlicher, optimistischer und humorvoller Weggefährte ist. Durch die Charakterisierung Daniel Blakes (aber auch anderer Figuren im Film) bekommen wir in der Tat eine relativ einseitig bejahende Perspektivierung des Arbeitermilieus mitgeliefert. Das ist an sich erstmal nicht verwerflich, aber man muss dies als einen sehr persönlichen Blickwinkel Ken Loachs lesen, der selbst aus der Arbeiterklasse entstammt und dessen womöglich letzter Film „I, Daniel Blake“ nun eine zufriedene Zuneigungsbekundung zum eigenen Lebensmilieu, zur eigenen Heimat ist (wenn auch Newcastle Upon Tyne nicht die tatsächliche Herkunft Loachs ist). Alle Arbeiter in diesem Film sind überaus solidarisch und werden nur so richtig ungemütlich, wenn sie in Konflikt mit den kühlen Vertretern der Informations- und Verwaltungsgesellschaft gelangen. Obwohl der Film sich mit der Gegenwart auseinandersetzen möchte, liegt der Verdacht nahe, dass Loachs Blick auf die Welt doch autobiografisch und damit stark retrospektiv verstellt ist. Und hier stellt sich meiner Meinung nach dann doch ein Problem auf.

Eine Sache der Aktualität

Kein „Genre“ benötigt so sehr eine Aktualität, ein waches Auge auf die Gegenwart, wie das Sozialdrama. Wenn Loach also ein Film in Zeiten des Brexits und aufkommenden Rechtspopulismus (vor allem im Arbeitermilieu!) macht, wirkt seine filmische Narration doch äußerst selektiv. Und ein paar gutgemeinte Situationswitze darüber, wie schwer es alten Männern fällt, Online-Formulare im Arbeitsamt auszufüllen oder die Thematisierung von über Skype organisierte China-Schuh-Importe reichen da eben nicht aus als Zeitbezug. Stattdessen geht es in diesem Film um das Aufbegehren gegen ein System, das sich einer Menschlichkeit entsagt hat und alles und jeden unter das Diktat des Rationalen bzw. der Rationalisierung stellt. Dagegen agitiert Loach mit seiner unnachahmlichen Dreistigkeit, mit Chuzpe und einem erhobenen Zeigefinger (bzw. einer Spraydose). Die Systemkritik dahinter ist zwar charmant, aber auch alles andere als scharfsinnig ausformuliert. Mir persönlich fehlt eine ausdrückliche Positionierung in den zentralen Topoi des sozialpolitischen Diskurs, aber Ken Loach schaut, so scheint mir, unfreiwillig in eine Zeit zurück, in der Linkssein noch ganz Sache des Arbeitertums war und relevant dimensionierter Rassismus nur ein Ausnahmephänomen einiger weniger Idioten war.

Rassismus im Allegorischen

Die multiethnisch durchdrungene Gesellschaft spart „I, Daniel Blake“ an sich nicht aus. Daniel Blake lebt Tür an Tür mit einem schwarzen Jugendlichen, der Schuhe aus China illegal auf der Straße verkauft. Loach erzählt hier eine Solidarität, die gesetzliche Grundierungen in Frage stellt. Das illegale Verkaufen von Schuhen wird von Daniel Blake goutiert, obwohl es gesetzeswidrig ist, das institutionalisierte Abarbeiten von Menschen im Arbeitsamt erzürnt ihn jedoch, obwohl es einer gesetzeskonformen Logik unterliegt. Und damit liegt er natürlich auch richtig. Loach stellt das Emotionale über das Rationale und das Menschliche über das apparativ Bürokratische. Und insoweit kommentiert Loach auch sehr sehr implizit das Thema Rechtspopulismus, indem er zeigt, dass Solidarität und die Relativierung staatlich-institutionalisierter Rechtmäßigkeit zu Gunsten des Individuums keine ethnischen Grenzen kennt. Gerade das ist ja einer der großen Widersprüche des Rechtspopulismus, einserseits das bestehende Wertesystem in Frage zu stellen und sich im selben Atemzug dann darüber aufzuregen, dass Ausländer das bestehende Wertesystem nicht einhalten. Daniel Blake, als ein dysfunktionales Element in der gegenwärtigen Gesellschaft (durch seine Krankheit), das sich aber durch seine Zivilcourage als dennoch wertvoller Teil der Gesellschaft betrachten lässt, ließe sich darüberhinaus auch als Vergleich zum Migranten im Integrationsprozess lesen. Insofern Loach uns einen Spiegel vorhält und fragt, warum wir die Alten und ihre Dysfunktionalität tragen wollen aber an der Dysfunktionalität der Migranten kapitulieren, anstatt sich mit ihr zu beschäftigen.

Just: Fuck you, system

Man muss aber resümieren, dass der politische Kern dieses Films nicht sehr präzise gebaut ist und nur mit sehr viel Wohlwollen als etwas lesbar ist, das über ein rebellisches Fuck you, system! hinausgeht. Man muss schon sehr mit der Allegorie-Lupe suchen, um sich eine tatsächliche Aktualität herzuleiten, denn die tatsächliche Gegenwart mit diffusen Feindbildern, alternativen medialen Wirklichkeiten und einem aufstrebenden Patriotismus, samt salonfähigem Chauvinismus; das alles finden wir in „I, Daniel Blake“ genau gar nicht. Dazu hätte es gar keiner großen Subplots, sondern lediglich kleiner dramatischer Gesten gebraucht.

Dabei ist der Film selbst nicht wenig manipulativ. Am Anfang des Films finden wir den Setup von Blakes lebensbedrohlicher Krankheit, dann bekommen wir eine Empathisierung vermittels des Humors der Figur und am Ende stirbt Blake als Held und hinterlässt uns sogar einen Brief als Schlussstatement, der in den Abspann hinein gelesen wird. Nicht sehr originell. Als unmutig empfinde ich auch, Blake als ein geradezu moralisch schwächenlosen Menschen zu zeichnen. Blake und sein Reden über die verstorbene Ehefrau haben z.B. den einzigen Effekt, den Protagonisten als wunderbaren, perfekt integren Mann darzustellen. Ein paar Leichen im Keller hätten Daniel Blake hingegen Tiefe verliehen, ein paar Gegenstimmen hätten den Film diskursiv reicher, ein paar dramatische Umwege den Film unberechenbarer gemacht.

64%

Bildrechte aller verlinkten Grafiken: © Sixteen Films / Why Not Productions / Wild Bunch

3 thoughts on “I, Daniel Blake (mediumshot)”