Twitterpost und Erzähltheorie.

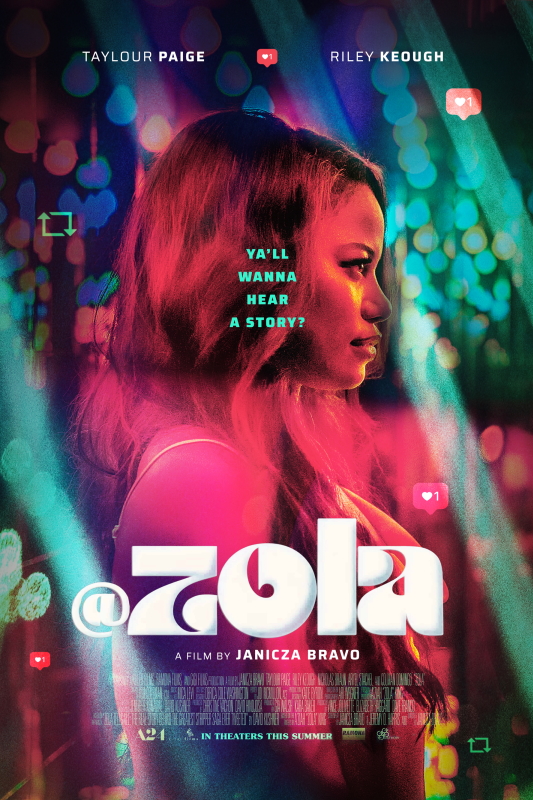

Originaltitel: Zola

Alternativtitel: @zola

Produktionsland: USA

Veröffentlichungsjahr: 2020

Regie: Janicza Bravo

Drehbuch: Janicza Bravo, Jeremy O. Harris (nach Tweets von A’Ziah „Zola“ King)

Bildgestaltung: Ari Wegner

Produktion: Vince Jolivette, Elizabeth Haggard, Dave Franco

Montage: Joi McMillo

Darsteller: Taylour Paige, Riley Keough,

Nicholas Braun, Ari’el Stachel: Sean, Colman Domingo ,Jason Mitchell, Ts Madison, Nelcie Souffrant, Nasir Rahim, Jarquale Stewart

Laufzeit: 90 Minuten

Zola basiert auf David Kushners Story Zola Tells All: The Real Story Behind the Greatest Stripper Saga Ever Tweeted, die dieser für das Rolling-Stone-Magazin schrieb. Die Story wurde als exklusive Darstellung der Tweets von Azia “Zola” Wells’ gehandelt, die in ihren Posts über einen Roadtrip durch Florida mit Freunden und ihrem gewalttätigen Zuhälter schrieb.

Quelle: moviepilot.de

Replik:

Natürlich hat die Geschichte hinter „Zola“ erstmal einen großen Show- und Werbe-Charakter. Der Film von Janicza Bravo basiert nicht etwa auf einem Roman, sondern auf insgesamt 147 Twitter-Beiträgen, die die amerikanische Sex-Arbeiterin A’Ziah „Zola“ King innerhalb von ca. 48 Stunden absetzte, um scheinbar „live“ über das zu berichten, was in ihrer Gegenwart gerade vor sich ging. Die Tweets gingen schnell viral, denn sie dokumentierten eine erzählerisch dichte True-Crime-Geschichte; das Internet war also durch den Filter des Twitter-Mediums live bei einem strafrechtlich relevanten Geschehnis zugegen, das die Autorin Zola selbst mit der mittlerweile legendären Adjektivwahl „kinda long but full of suspense“ einleitete. Dabei ist bis heute weitestgehend unklar, inwiefern und wenn ja, wie sehr sich diese Geschichte in das Reich der Fakten oder das der Fabeln einkreisen lässt, für Janicza Bravos Verfilmung ist das aber unerheblich. Denn gerade durch das Bespielen dieser Unschärfe ist ihr nicht nur ein schwer unterhaltsamer, sondern gleichsam auch medienreflexiv bedeutsamer Film gelungen, für den sich sogar ein genauerer Blick in die Lektüre der Erzähltheorie lohnt.

Synergien erzählerischer Unzuverlässigkeit

Die Handlung von „Zola“ basiert also auf einer Textgrundlage, die frei im Internet einsehbar ist (Twitter) und den Anspruch auf einen Tatsachenbericht erhebt. Da der Film sich von Anfang an als narratives Experiment ausgibt, diese Tweets zu audiovisualisieren, sie nachzuerzählen und diese Tweets auch immer wieder wortgetreu zitiert und teilweise sogar einszueins im Voice-Over verlesen werden, handelt es sich um eine in der Tat ungewöhnliche Literaturverfilmung. „Zola“ beansprucht es also nicht (nur), ein literarisches Werk in filmische Form zu transponieren (und damit neu zu erschaffen) wie eine herkömmliche Literatur-Adaption, sondern gleichzeitig ein Meta-Kommentar auf die Tweets darstellen zu wollen, der die Tweets selbst als (Pseudo-)Tatsachenbericht beglaubigt und die afilmischen (also außerhalb des Films selbst liegende) vermeintliche Tatsachen somit auch indirekt im Film als solche referenziert. „Zola“ ist also selbstreflexive Literatur-Adaption, da sie sich selbst ungewöhnlich stark als Verfilmung/Fiktionalisierung der true story kenntlich macht, ja, gar den eigenen Adaptionscharakter geradezu fetischisiert und gleichzeitig zieht der Film noch eine konnotative Spur mit sich, die sich auf etwas bezieht, das außerhalb des eigentlichen Films liegt: nämlich den Gedanken, wie es den wirklich gewesen sein könnten.

„Zola“ arbeitet mit einem außerordentlich komplexen unzuverlässigen Erzähler. Ganz zu Beginn zeigt bereits ein vorangestellter Titel an, dass „fast alles an der Geschichte wahr ist“, hier bekennt sich der Film also bereits offen zum unzuverlässigen Erzählen. Das ist ungewöhnlich. Die meisten kommerziellen Vertreter des unzuverlässigen Erzählens arbeiten mit einem sogenannten last act twist, in dem es durch schlagartige „Vergabe neuer, bisher zurückgehaltener Informationen zu einem Situationsumbruch [kommt], der eine retrospektive Re-Evaluation und Re-Semantisierung der Ereignisse notwendig macht.“1 Zum Beispiel in Filmen wie „Fight Club“ oder „The Sixth Sense“ werden wir erst im letzten Drittel damit konfrontiert, dass wir den Erzählmodus hinterfragen oder neu perspektivieren müssen. Bravo stellt dies bereits am Anfang unmissverständlich per Texttafel fest.

Aber was zeichnet unzuverlässiges Erzählen dann generell aus?

„Der unzuverlässige Erzähler lässt sich am besten mit dem Begriff der Ironie erklären. Ironische Kommunikation verdoppelt das Kommunikat zwischen zwei Gesprächspartnern in eine explizite und eine implize Botschaft. Die implizite widerspricht der expliziten und soll vom Hörer als die „eigentlich gemeinte“ aufgefasst werden. Der Sprecher gibt dem Hörer den uneigentlichen Status seiner explizierten Botschaft durch Ironiesignale zu erkennen.“2

Unzuverlässiges Erzählen zeichnet sich ebenso wie die Ironie durch entsprechende Signale aus (z.B. Widersprüche oder eine anderweitig unzuverlässige, verdächtige, dumme, moralische nicht integre usw. Figur als Erzählinstanz). Implizites und explizites Kommunikat müssen sich hierbei nicht zwangsläufig klar widersprechen, befinden sich aber jedenfalls in einem ständigen, opaken Spannungsverhältnis zueinander. Innerhalb dieses Verhältnis sind sehr unterschiedliche interpretative Schlüsse denkbar — manche Informationen können wir für barere Münze nehmen als andere — womit unzuverlässiges Erzählen den potenziellen Erzählraum stark vergrößert.

„Zola“ zeigt durch sein Bekenntnis zur „Fast-Wahrheit“, sowie durch eine allgemein sehr ironisch vorgetragene Erzählwelt (siehe: unten), eindeutig entsprechende Unzuverlässigkeitssignale. Besonders komplex wird es jetzt aber noch dadurch, dass ja bereits die Tweets, auf denen der Film basiert, einen mindestens fragwürdigen Wahrheitsgehalt aufweisen. Und dann tritt dieselbe Person, die für das pseudo-faktuale, pseudo-dokumentarische Erzählen in der Realität verantwortlich war, auch noch als Figur und (homodiegetische) Erzählerin in einem im Film selbst auf. Das erzähltheoretisch komplexe an den Tweets von Frau King war ja, dass sie sich a) als Tatsachenbericht und demgemäß nicht-fiktional ausgegeben haben (obwohl sie es wohl teilweise nachweislich sind!)3 ein Twitter-Account nicht als eine Erzähler-Instanz angesehen werden kann, die sich wie im Falle eines Romans z.B. vom Autoren unterscheiden könnte. Erst durch eine solche Teilung kann man eigentlich vom unzuverlässigen Erzählen sprechen, insofern z.B. eine Romanautorin absichtlich einen lügenden, betrügenden oder einfach eingeschränkten Erzähler (Erzählerintention) installieren könnte, um damit einen bestimmten Effekt zu erzielen (Autorenintention). Über die Tweets von Frau King könnte man das nur sagen, insofern sie ihren eigenen Twitter-Account als losgelöste Erzählerposition betrachtet, was für ein soziales Netzwerk ungewöhnlich (aber nicht unmöglich) wäre! Je nachdem, wie die Tweets nun also literaturtheoretisch einzuordnen sind, könnte man Janicza Bravos Film nun also als unzuverlässige Nacherzählung einer unzuverlässigen Erzählung betrachten, die gerade dadurch unzuverlässig wird, dass sie die Erzählung so adäquat wie möglich nacherzählt (und sich gerade dadurch selbst ironisiert). Man könnte sich erzähltheoretisch weniger komplexe Setzungen vorstellen als „Zola“ eine darstellt.

Anekdotisches Erzählen

Dieses metareflexive Erzählen ist aber für sich stehend noch keine Leistung, sondern nur eine kreative Adaptionsidee und, wie man so schon sagt, ein Marketing-Gag. Was „Zola“ jetzt an dieser Stelle tatsächlich zu einem kleinen, postmodernen Meisterwerk macht, ist, dass Janicza Bravo tatsächlich audiovisuelle Entsprechungen für genau diesen bestimmten Twitter-Duktus findet, der die Tweets der Prostituierten A’Ziah „Zola“ King so legendär machten. Es ist nämlich eine gewisse, soziolektale, nahbar-vulgäre Sprache, in der sie von Drogen, Sex und Gewalt berichtet. Eine Sprache, die, nicht untypisch für soziale Medien, den Duktus zwischenmenschlich-freundschaftlicher Vertrautheit und schwarzem (wenn wohl auch nicht immer ganz freiwilligen) Humor offenbart. In meinen Augen ist es vollkommen plausibel, dass eine amerikanische Sex-Arbeiterin ihre Erlebnisse auf genau diese Weise schildert.

Gleichzeitig verleiht dies den Tweets eine große, authentische Komik, als auch tatsächlich erhöht es in gewisser Weise, die beschriebenen Geschehnisse für wahrhaftig zu halten. Die große Kunst von Janicza Bravos Film besteht nun in dieser Form-Inhalt-Genese, diesem Treffen der richtigen Balance zwischen Realismus und stilisierter Überhöhung des Moments, die beides gleichermaßen und optional durch die Bilder dringen lässt: Die Wiedergabe und das Glaubhaftmachen des Erzähltem und der Erzählweise.

Eine Kunst, wie man sie von Harmony Korine erwarten könnte, deren legitime Erbin Janicza Bravo in dieser Hinsicht werden könnte. Figuren und Dialoge mögen hin und wieder etwas aufgesetzt cool oder schwachmatisch wirken — etwa der Boyfriend der white bitch Stefani, der ein völlig peinlicher Idiot ist — wir dürfen aber an dieser Stelle nicht vergessen, dass die (wie oben erklärt hoch komplexe) Erzählinstanz eine hochgradig subjektive und anekdotische ist! D.h. In die Darstellung von Handlungen, Figuren und Dialogen fließt ein großes Maß an Hyperbolisierung, Emotionalisierung usw. ein, wie sie für die Rhetorik von „Anekdoten für Freunden“ (oder Twitter-Blasen) absolut symptomatisch ist und die natürlich auch rückwirkend etwas über die Erzählinstanz selbst erzählt (z.B. was Zola über den Boyfriend von Stefani denkt). Janicza Bravo hat tatsächlich eine filmgrammatikalische Entsprechung für anekdotisches Erzählen gefunden. Nie sind sich das Medium Film und das Medium Tweet erzähltheoretisch näher gekommen als hier.

84%

Bildrechte aller verlinkten Grafiken: © Killer Films / Gigi Films / Ramona Films / A24

- Britta Hartmann (2005): Von der Macht erster Eindrücke. Falsche Fährten als textpragmatisches Krisenexperiment.“ [↩]

- Matiás Martinez, Michael Scheffel (1999): „Einführung in die Erzähltheorie“, (S. 100) [↩]

- „because it was entertaining“ https://www.rollingstone.com/feature/zola-tells-all-the-real-story-behind-the-greatest-stripper-saga-ever-tweeted-73048/ [↩]

1 thought on “Zola (mediumshot)”